お盆休みも折り返し、残るところ3日となりましたが、皆様いかがお過ごしですか?また、台風一過となったところも多いと思いますが、お住いの地域は大丈夫でしたか?

さて、「仕事の時短術」について、今、僕が実践している方法をまとめてみたいと思います。

時短術については、ちょうど一年ほど前に「仕事の時短と制作時間の確保」について、記事を書いていますので、振り返りながら記事を書いていきます。

なお、業務の内容に応じて適切な方法は違うと思います。僕の場合の業務内容は、営業事務及び作業現場での調整係といったところでしょうか。参考になる点、ならない点があると思いますが、ご了承ください。

みなさんの仕事の時短方法はどんな工夫をされていますか?ブログのコメント欄への書き込みをお待ちしております。

最終的な目的は、毎日「定時で帰る」こと

営業職の方など、残業時間があらかじめ手当に含まれている場合などでなければ、残業をしないと給料が減りますから、本人が意地になって取り組むことは少ないのかもしれません。しかし、僕は会社以外でもやりたいことがあるため、給料の20%にも満たない残業代をもらうことよりも、30分でも多く、会社外での時間の確保を優先しています。Time is Money.

仕事の時短術(振り返り)

2018年の夏の記事には、以下の4つの方法で時短を目指していると書きました。

・退社前に翌日の「やることリスト」を書いておく

・少し先の予定は、Googleカレンダーに予定を入れて「やり忘れ」「急遽対応しなくてはいけない案件」を極力なくす

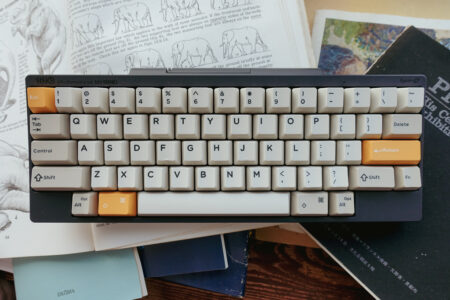

・iPadにMicrosoftアプリを入れて、エクセルデータ等を現場など出先の隙間時間でも編集する

・ちょっと早めに出社して、書類の整理整頓をする

業務に慣れ、日々を過ごしていく中で、上記の方法から変更した点がいくつかあります。

方法の変更点

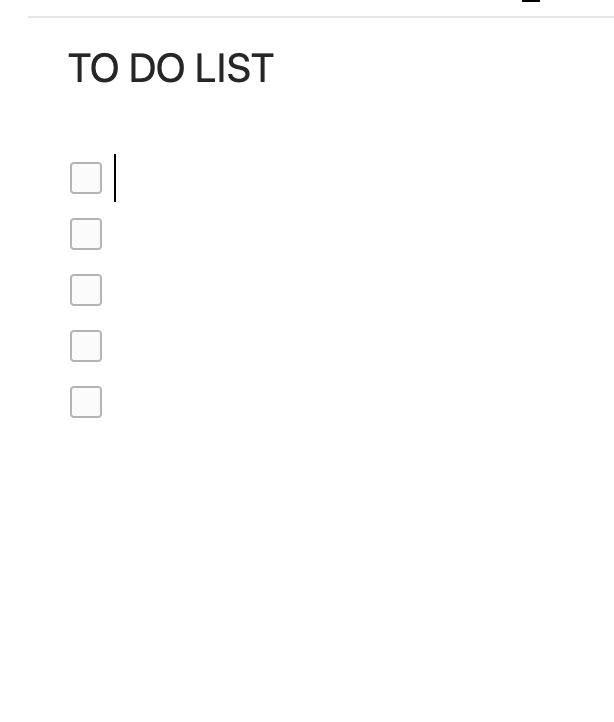

①まず、『・退社前に翌日の「やることリスト」を書いておく』について

退社前に書き出すこと自体が、時短とは逆のような気がしました。そこで、優先順位の低いものは、付箋に書き込み、翌日のページに移動できるように。そうすることで、改めて書き出す手間はありません。

②『少し先の予定は、Googleカレンダーに予定を入れて「やり忘れ」「急遽対応しなくてはいけない案件」を極力なくす』

これについては、Googleカレンダー自体の使用をやめ、アナログな用紙に置き換えました。理由は、「完了したもの/未完のもの」を表す、ToDoの機能を必要としたからです。

③『・iPadにMicrosoftアプリを入れて、エクセルデータ等を現場など出先の隙間時間でも編集する』

この方法は今も続けています。どうしても現場を離れられない時に限りますが、便利です。なお、クラウドは「Box」を使用しています。

④『・ちょっと早めに出社して、書類の整理整頓をする』

週に1度、始業前の書類整理の日を設けています。とんでもなく忙しい週は、もう少し頻度を上げています。

改善したい課題

上記の①と②の変更点について、さらに深掘りします。

時短、もとい、定時で帰るためには、「今日やらなくてもいいこと」を判断し、「いつやるのか」を決め、仕事を振っていくことだと思っています。

目の前の仕事をしていても、電話やメールで、次々と案件は入ってきます。

それらに対応しつつ、「今」に集中するためには工夫が必要です。

その日入ってくる案件に対応することで手一杯になると、本来はその日にやるべきことが出来ず、残業をせざるを得なくなります。

書き出すことで一旦忘れる

今に集中するために、一旦忘れましょう。ただし、あとで思い出せるようにメモを残しておく必要があります。

[itemlink post_id=”4612″]

円滑に業務を進めるために欲しい機能

欲しい機能は、以下のポイントです。

・いつやるべきかの割り振りを把握できること

・やるべき予定を忘れないようにすること

・優先順位が低い予定は、次の日に繰り越せるようにしておくこと

・完了(DONE)したものはひと目で分かるようになっていること

解決策

日付けクリアファイルについて

月の日付、1日〜31日を書いた「タックインデックス」を貼り付けたクリアファイルを用意します。入ってきた案件は、(企画書作成、会議、見積書作成など)業務に細分化し、「いつやるのか」を決め、日毎に割り振ります。

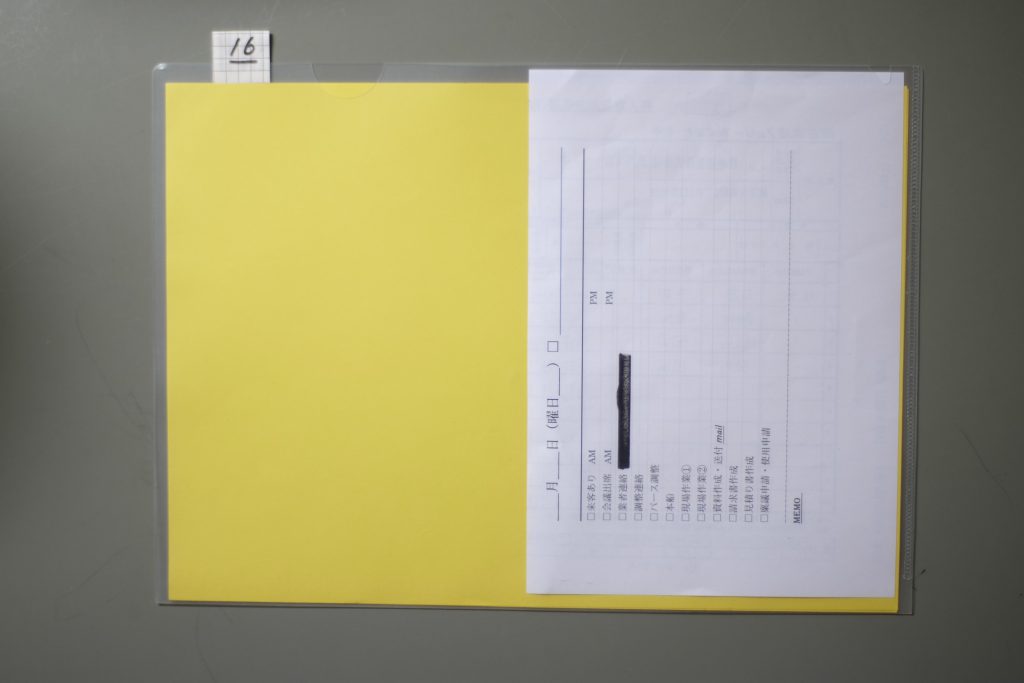

日日To Do票について

よく行う「業務名」を入力しておきます。例えば「請求書」という言葉も、毎回手書きをしていたら面倒です。やらなくてもいいことには時間を割かないようにすることが、時短の第一歩だと考えます。

なお(A4用紙)を使用し、二段に印刷します。その後、二分割(A5)することで、クリアファイルに入れた資料も見ることが出来ます。

内容は、業務によりますが僕の場合は、下記のようにしています。

__月__日(曜日 ) □

□来客あり(AM/PM)

□会議出席(AM/PM)

□業者へ連絡

□調整連絡

□現場作業

□資料作成および送付

□見積書作成

□請求書作成

□申請関係

□MEMO

案件が入ってきたときに書き込み、完了したら蛍光マーカーで塗りつぶします。ひと目で見て分かることが大切です。

大きな流れは月間カレンダーなどでザックリと把握する

日付クリアファイルと日日ToDo票だけでは補えない、大きな流れは月間カレンダーなどで補完する必要があります。

日々の業務の中で、使ってみて、変更し、使い心地の良いものを作ることが大事だと考えます。

つまらない仕事は簡略化して、本当にやりたい仕事をしよう

事務処理に時間を割くよりも同僚や上司、顧客とのコミュニケーション。省略できる事務作業はシステム化し簡潔に行い、限られた時間を有意義に使いたいものです。

また、仕事はだらだらとせずに、定時で切り上げて、家族との時間、自分がやりたいことへの投資の時間、睡眠時間、制作を行う時間。

それぞれをきちんと確保しないと、働きながらの自己実現は遠いものになってしまいます。今よりもっと良い感じの、自分が羨むような、思い描いている未来を実現するには、どうやら毎日の積み重ねでしかないようです。

自分だけの生活を考えていれば良かった時に比べれば、随分と制作時間は減っていますが、多分、僕みたいな人は世の中にたくさんいるはずです。

不満やら何やらが、ふと頭をもたげることもありますが、腐らずに本当にやりたいことを継続するためには、どうすればいいのか。

「自己実現」をしていくために、何をすれば良くなるのか。

そんなことばかり毎日考えています。

何か改善したいと思ってここまで読んでくださった方、ありがとうございます。あなたは頑張っています。あれもこれも自分に返ってくるんだと信じて、諦めずに一緒に頑張っていきましょう!

みなさんは、仕事の時短方法についてどんな工夫をされていますか?

ブログのコメント欄への書き込みをお待ちしております。

Text : 小佐直寛(Naohiro Kosa)