MY favorite BLK pen.

いくらクラウド保存の文章やスマートフォンが便利だからって、手書きの筆記道具は手放せない。手帳に書き込んだり、電話の内容をメモしたり、簡単なアイデアをスケッチしたり。

そんな風に、二十歳のころから使い始めた「ノート(雑記帳)」は、見返すと20冊を超えるほどで、僕にとって「紙とペン」は、やっぱり側にあることが安心なのだ。

シチュエーションや、用途別に、日常的にガシガシ使えて、デザインも気に入っているもの。思い返せばいつも使っていた、それから、いつもまでも使いたい、マイフェイバリット筆記用具を紹介します。

油性ペン部門(細) ”Shapie”

細字の油性マジックで、芯が尖っていて色がしっかり濃く出るところが気に入っている。

鞄なんかのペン差しホルダーにも、入らなかったことがない細さで、その点で(日本を代表する)マッキーよりもこちらに軍配があがる。

なお、アメリカの家庭には、一家に2本シャーピーがあると計算されるほど普及している、と言われている。

様々なシリーズが出ているが、僕は最も一般的な「シャーピー F(中字・丸芯)」がお気に入り。Amazon.co.jp

[itemlink post_id=”4697″]

油性ペン部門(太) 寺西化学工業の”マジックインキ大型”

「?」マークがトレードマークの寺西化学工業の大型マジック。

出先に一本。外回りのものや、アウトドア用途に。どんな面でも書ける油性が頼りになる。ペン先も極太で視認性が高い。ガラス瓶に入っている筆記道具も珍しい。

ガラスは再生ガラス(リユース)を使用していて環境へ配慮されている。

手に馴染む、独特の長さと、重さ。どこでも手に入る利便性もいい。

1953年発売、2008年グッドデザインロングライフデザイン賞受賞のロングセラー。Amazon.co.jp

[itemlink post_id=”4698″]

万年筆部門 ”LAMY”

みんな大好き、ラミーサファリ。

ミーティングなんかの時に、A4メモ用紙に速記する時に才能を発揮する。

ペン先は「F (Fine) : 細字」を選んでいる。より細い「EF (Extra Fine) 」を使ったこともあるけど、ほとんど太さの違いを感じない。

サラサラ流れようにインキが出るので、速記する時のインキ待ちのストレスがない。

線が太く、さらっと書けるので、書類に名前をサインする時にも使える。

ただ、インキが乾くまでに少しの時間が必要なので、急ぐ時には使わない。

Amazon.co.jp

[itemlink post_id=”4699″]

ボールペン部門 ”BIC オレンジ”

キャップタイプの「オレンジEG」

ボールペンは、ビックの油性ボールペンに勝るものはないかもしれない。各社から高性能なインキを使ったボールペンは登場してくるものの、安定感を持ったBICが好きだ。

まず、油性だから、書いた文字がすぐに乾くところ。それから圧をぐっと掛けて書き込む書き味も癖になる(なっている)。あとは、かたちが鉛筆と同じ六角なところもいい。

値段も一本80円で、安いのがいいよね。

1961年発売、2010年グッドデザインロングライフデザイン賞受賞のロングセラー。Amazon.co.jp

[itemlink post_id=”4701″]

ノック式の「クリックゴールド」

こちらは、メーカーやキャラクターのコラボ目的で購入することが多いモデル。

曲線のフォルム、つなぎ目の金属パーツが上品さをさらに押し上げている。

品格とチープ感のグッドバランス。Amazon.co.jp

[itemlink post_id=”4702″]

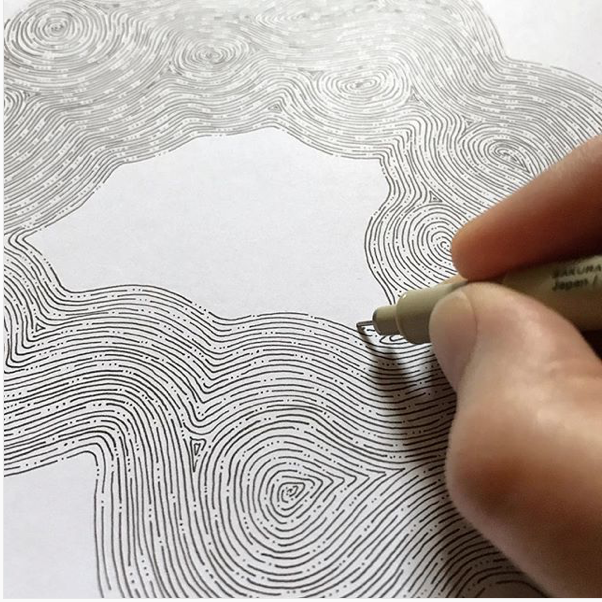

細字ペン ”DELETER”

比較的新しく使い始めたペン。

「絵」を描きたいなあ、と思って。

下の写真のような、模様のもの。

最近、家でのデスクワークは平行定規の上で行なっていることもあって、綺麗な線、立体的な線を引きたい欲求が出てきている。Amazon.co.jp

?? Stockholm. Patterns, dot works, water colours and more.

[itemlink post_id=”4703″]

シャープペン部門 ”ぺんてるGRAPHLET 0.9mm”(製図用)

もともと製図のクラスのために準備したこのシャープペンシル。

0.5mm芯というシャーペンの先入観を打ち破ってくれた一本。

それから10年くらい、ずっと使い続けてます。

発売は1983年というからすごい。ロングセラー商品でした。

Amazon.co.jp

[itemlink post_id=”4705″]

鉛筆部門 ”トンボ鉛筆8900”

鉛筆にこだわりはないのですが、鉛筆という筆記道具が好きなので。

このトンボ鉛筆は、みんな一度は使ったことのある定番の鉛筆。発売開始は1945年。お祖父ちゃんにナイフで削ってもらったのを思い出すなぁ。

鉛筆を削って、書いて、丸くなって、ついに書けなくなる。という有限性がモチベーションを上げる。削りたての鉛筆は、いつでもフレッシュな気分になるもんだ。

ここでは、コンビニでも手に入るほど定番のTombow 8900をピックアップ。

この鉛筆を使い終わったら、次は製図用のステッドラーの鉛筆を使ってみたい。Amazon.co.jp

[itemlink post_id=”4706″]

アイデア、インスピレーション、問題の発見、メモ、正式な文章の下書き。

自分自身のドキュメンテーションとなるノート作りに不可欠な、ペン。

日常考えていることを、自分の手で書いて、記録に残すことは、立派なドキュメンタリーです。後で見返したときにも、自分にしかわからない気付きがあるもんです。

やっぱり、紙とペン。いいですよね。

Text & image : 小佐直寛(Naohiro Kosa)