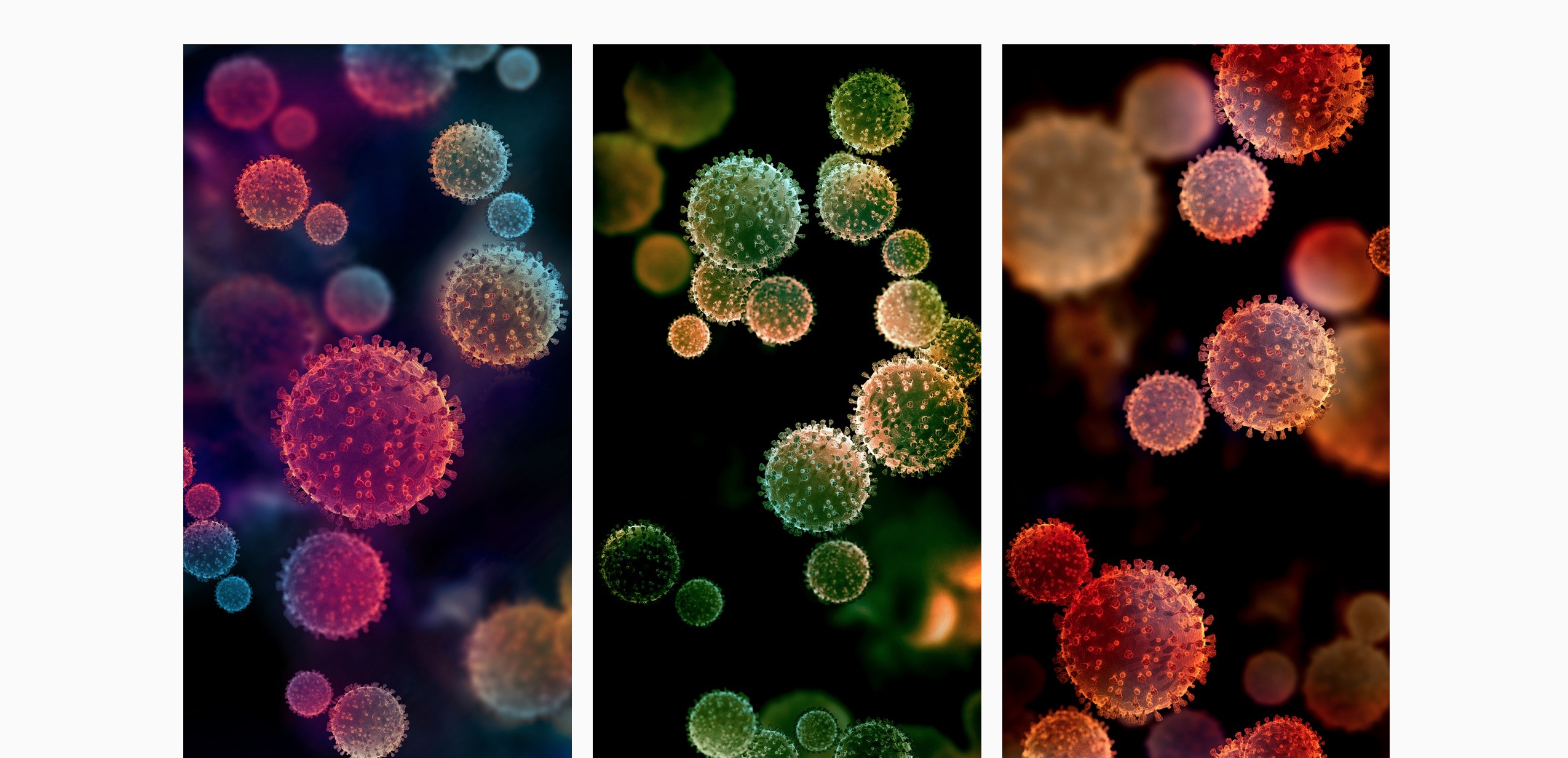

2020年、パンデミック。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)。

コロナ以前では、明日もきっと今日と同じような日がくるだろう、と信頼しきっていた毎日。これが、コロナウイルスの拡大に伴って、瞬く間に崩れていってしまいました。不安の中、最前線で治療に当たられている医療関係者の方々、そして、この影響により経済活動が困難になっているすべての人、教育現場に、各方面からの最大限の支援が届けられることを願っています。

また、このパンデミックの出現と影響をじぶんの目で目撃したことで、企業の事業活動というものが、ある種の習慣を基盤にしていて、今後この先もずっと、継続していくものと仮定して事業が行われていることが、よくわかりました。

「習慣」は、継続することを楽にします。しかし、習慣は、人に惰性的な行動をさせる原因にもなりえます。

コロナ以前では、決して満足してはいないけれど、億劫で変える気がしないので、現状の方法を取ろう(変えなくていい)と考えていたことでも、コロナ以降では、否応なしに変わらざるを得ない事態になってきました。いまは、事態が深刻化していて先が見えません。しかし、事態が落ち着きを見せ、コロナウイルスとの共存を社会が考え始めたときに、コロナ以降の社会システムがすこしずつ実装実験されるのでしょう。

知っての通り今はみんなが、行動範囲を狭めて、可能な限り、じっとしていることが大切です。また、夢をかなえたいと思っていることがあるのであれば、その舞台となるこの日本社会だって自分ごとのように考えるべきです。これが大切な人のためであり、自分の為であり、会社のためであることは周知の事実です。

しかし、ある意味で、この時間は、騒がず、慌てず、これからを思考するための恰好の時間とも言えます。

2020年のコロナ以前では、日本ではあらゆる物が潤沢にありました。一定の生活水準を保ち、半自動的な平穏無事な毎日に、突如圧倒的な脅威として登場した、コロナウイルス。その登場により「対コロナ」という価値観が生まれました。家族「対コロナ」、仕事「対コロナ」、住まい「対コロナ」、お金「対コロナ」。ここまで明確な敵が生まれてしまったことで、「では、どう対応すればいいのか?」を決定することが必要になります。この課題に対して、国家レベルでの決定はもちろんのこと、私たちひとりひとりの「全員」が、自分はどう考えるのか?を早急に考えなくてはいけないということです。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の出現とパンデミックによって、常識が変わるのですから、働き方も、変わらざるを得ません。今がその乗り換えのタイミングなのだと思います。

また、一部のアドバンス企業だけが取り組んでいるようにも見えたテレワークは、現在事業活動をしている、ほとんどすべての会社で運用を余儀なくされています。

新しい働き方のためには、きっとインターネットとスマートフォンが多くのことを補ってくれるはずです。最近読んだ本『日本が「世界一」を守り抜く戦略/パトリック・ニュウエル編著』では、近い将来、ウェアラブル端末での予防医療が一般的になり、帳票への単純入力はAIが代行してくれる未来がきっと来ると言います。この本は2030年に焦点を当てた議論が展開されていましたが、いま、世界で何が起きているのか?を知ることは、誰にでも簡単にできる時代です。コロナに直面し、世界中のほぼ全員が、これからの未来を真剣に考えている時期です。そして、問題だと感じることは、人それぞれです。ものごとの捉え方は決して同一ではありません。

自分が感じた問題を解決できる方法を考えること。また、ひとが困っていることを手伝うこと。あたらしいサービスを始めること。先にも申しましたが、ものごとの捉え方は決して同一ではありません。連想して、展開されていくのが知識であるなら、人それぞれに到着地は異なって当然です。そういう意味では、すべてのひとが、個人として活動を始めるべきなのかもしれません。自分の得意分野を知って、それを活かすことが、最重要とされる時代がきっと来ます。このことに、遅いも早いも、年齢なども関係なく、すべての大人の義務教育かもしれません。

僕は、一般企業で会社勤めをしながら、一方で起業のアイデアについてずっと考えていることがあります。元はと言えば、冒頭で言った会社員としての「習慣」に危機感を感じていることがきっかけでした。自分が「惰性」によって堕落していくこと。変化を怖がるあまり、流れの悪くなった淀みの中に居続けることを恐れています。

いまは、先の見えない不安でいっぱいの「今」をどう対処するか、それを考えることが第一ですが、その一方で新しい時代へ進む準備をするときでもあると感じます。ひとりひとりが、生き方を真剣に考えるべき時なのだと、感じています。

Text: 小佐直寛(Naohiro Kosa)

https://www.anticovid19screensaver.com

「コロナウイルスを待ち受け画面にしよう。

アンロックの度に、コロナウイルスを意識しよう。」

これは、アンチCOVID-19の活動のために、イギリスを拠点に活動するクリエイターStefania Esposito、Renato Tataの二人によって立ち上げられた。

WE UNLOCK OUR PHONE AROUND 80 TIMES EVERY DAY AND TOUCH THE SCREEN 2,617 TIMES. THAT’S 80 EXTRA CHANCES OF CATCHING COVID-19(わたしたちは毎日、およそ80回スマホをアンロックし、2617回画面を触っている。それは、COVID-19について考えるチャンスだ)_英文引用オフィシャルサイト

の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)