芸術に興味がある人は、少なからず、デザインにも興味があるものではないか。また、デザインに興味がある人もまた然り、ではないだろうか。私もそのうちの一人だ。良いものを好きになる感性は、私たちにとって大事なものだと思うし、何故それが好きなのかを分析していくことは、自分自身を知る良い機会にもなるだろう。さて、そのような姿勢でもって時間をかけ様々なデザインや芸術に触れていくと、ふとした時に疑問にぶつかることがある。その問いとは、芸術とデザインは、どう違うか。そもそも、芸術とは何か。デザインとは何か。それは素朴で、大したことのない疑問だが、いちど気になりだすと思考を占領するだけの力を持っている。芸術とデザインを比較することによって、この問いを解く糸口を探したいと思う。

デザインは、身近なところにある。雑誌にあり、WEBにあり、ガジェットにあり、教科書にある。つまり、日常生活のいたるところに存在している。デザインとは、洒落の効いたものである、ともいえる。一昔前のデザインというイメージは、一括りに「オシャレなもの」だった。しかし、テクノロジーの発展と生産技術の発達によって、デザインは身近な存在となり、だれもが楽しめるものとなった。好みに合わせて細かく分類され、多くのデザインが出回ってくると、それぞれを識別するために分類された。それは〇〇系という風に名前がついて、ジャンルが生まれるきっかけになる。このように流れの早いデザイン業界で時代の先端に立つということはすごく稀有なことではないだろうか。そもそも、時代の先端に立つことだけが目的のデザイナーばかりでもあるまい。だからこそ、各分野でよいデザインとはなにか?という問いが立てられる。ここで改めて考えてみたい。よいデザインとは何だろうか。いや、そもそも、デザインとは何か。

デザインとは何だろうか。

デザインとは、何かの用途で、使用されることを前提とされていると仮定してみる。目的やターゲットがあり、目指すべきゴールを持っている。制作のうえでは、いわば、逆算の手順をもっている。規定し、当てはめ、成型する。すでにあるものから選択することも可能であるし、そうしなければいけない場面もある。そうした条件が並んでいる中で、デザインは始まる、と考えてみたい。はみ出してはいけない範囲があり、制限の中でこそ輝くものを探すこと。こうも言えるかもしれない、デザイン思考は、配慮である、と。すでに並べられている素材を観察して、材料として取り出し、最大限に活用する。ここは、芸術にも通じる部分な気もするのだが、デザインと芸術の違いは、ここから先にある。

デザインは、求めるものに応えることが一つのゴールである。デザインのゴールが決して一つではなく他にもたくさんゴールはあるとしても、まずはここが最初のゴールである。では、使う人は何を求めているのだろうか。いくつか考えられる中でもっとも重要な要素は、ユーザを迷わせないことではないだろうか。ユーザーフレンドリーであることは、WEBやアプリケーションではよく求められる要件だ。良いデザインとは、まず一つに、使いやすいことだと言えそうだ。このことは、WEBやアプリケーションなどの画面(スクリーン)の中にとどまらず、店舗やプロダクト、環境整備、作業計画など多くのことに通用する考え方だと考える。公的な場所であればあるほど、たくさんのターゲットがありデザインは定まらない。だから、多くの人が知っているものを使用することが多くなり、使い古されたものが、何度も何度も使われることになる。ピクトグラムなどは、その例だ。1970年の大阪万博から使用が始まったことを考えるとかなり古い。しかし、万博博覧会という機会は、新たなデザインを浸透させるこれとない良い機会だ。2025年の大阪万博では、現代にアップデートされた素晴らしいデザインに出会えることをとても楽しみにしている。デザインとは何か。という問いについて少しずつその姿が見えてきたように思う。現時点で、私にとってデザインとは学べるものであり、優しさによって作られるものだ。ハイセンスであれ、ユーザーフレンドリーであっても、デザインを行った人の意図と言うものが、けっこう見え隠れしているものである。

では、芸術とはなにか。芸術は、何を目指せばよいのだろうか。

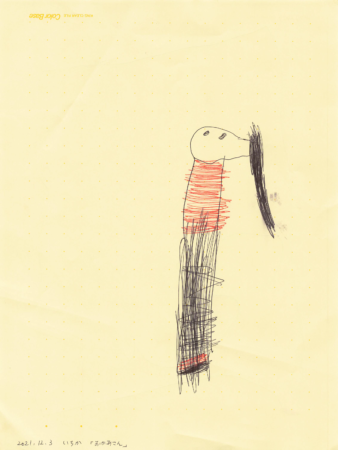

芸術は、前衛的である。尖んがっている、と言い換えてもいい。よく見れば重々しく、決してフレンドリーでもない。それでも、これは何だろう?という興味を起こすような強い磁力を放っているものだ。芸術の多くは、私の理解を超えたものであり、つまり拒絶されたようにも感じる。しかし、ある時には、(驚くべきことに、初見でありながら)これ以上ないほどに自分を理解してくれていると感じることがある。その体験は胸にこみあげてくるもので、非常に強い感動を伴う。私にとって芸術とはそういうもので、作品を見る時は決して気が抜けない。こうした非日常の体験は、それ自体の敷居の高さを伴っている。個人の仕事でデザインをさせてもらうことがある。それはWEBだったり、グラフィックだったり、ロゴだったりするわけだが、どんな風に考えているかといえば、常に顧客(企業)のことを思いながら知恵を絞っている。このデザインが必要な理由があって、それに応えようとする。ヒアリングなどから得た情報を整理して、それを具体化していく作業だ。顧客の期待するところを形にしていくことを一番に考える。芸術はそうだろうか?いや、違う。したがって、芸術は誰かの期待に応えることではない。まず、そう考えることから始めてみたい。だけれども、芸術は仕事であってはならない、とは言えない。芸術は仕事として成り立つ。成り立つけれど、だれもが仕事をもらえるわけではない。芸術家が他の分野の芸術家に仕事を発注することはあることだ。私も芸術で仕事に携わりたい。多くの人がデザインと芸術の思考を行ったり来たりしていると、この瞬間はデザイン志向か?芸術志向か?ということを正しく把握していない場合がほとんどだ。芸術であれデザインであれ、身に着けた技術的な能力を他方に活かすことは多くある。しかし、注意しておかないと、芸術思考は丸くなってしまい、デザイン思考は尖りすぎてしまう。すでに書いたように、デザイン思考と芸術思考の両方を併せ持っている人は多くいるだろう。だからこそ、思考の中でデザインと芸術は棲み分けが必要なのだ。

私はこれからどうなりたいか。自分の得手不得手を知り、30代の中頃から不足している分野(哲学、経済学、プログラミング言語、音楽理論)について学び直しをすすめている。そろそろ40代も目前となった今、抜きん出た才能があるわけではないと自覚している私は、ひとつのことに拘るような生き方はもう選択しない。デザイン思考と芸術思考を行ったり来たりしながら豊かに思考を深めていきたい。そして何より芸術作品を制作したい。芸術は仕事となり得るが、誰もが仕事をもらえるわけではない。映画監督が音楽家に依頼するように、芸術家が他の分野の芸術家に仕事を発注することはあり得る。私もそういう仕事をもらえるようになりたい。

最後に、岡本太郎さんの本に言葉を求めたい。そこに書いてあったものはこうだ。ぎゅっと凝縮された名言だった。

芸術は創造です。だから新しいということは、芸術における至上命題であり、絶対条件です。

今日の芸術

デザインは、できるだけ多くの人に好かれ、理解されなければいけません。

今日の芸術

の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)