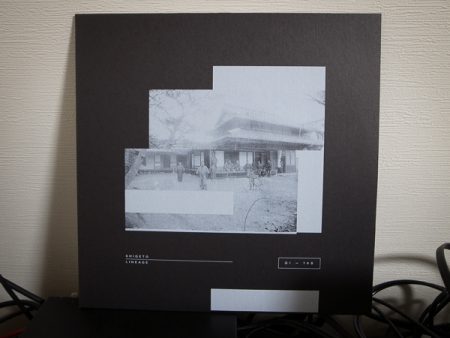

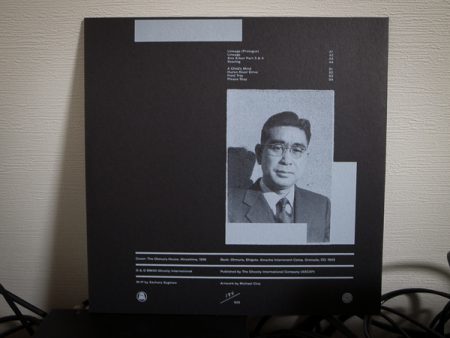

レコード収集の記録、第一弾は”Shigeto – Lineage”(GI-148,GI-148X)。米Ghostly Internationalから2012年に発表された、Shigetoの2ndアルバム。筆者がShigetoを知り、どっぷりハマるきっかけとなったのも本作である。

ハープやエレピの甘美でロマンチックな音像を単なるビート・ミュージックに収まることなく、ハイブリッドなエレクトロニック・ミュージックへと昇華させている。「Lineage=血統」、日系アメリカ人であるShigetoが自身の血統について思いを馳せ、見事に音像を紡ぎ出した、美しさとハイブリッド感を持ち合わせたアルバムである。

ここでは、全曲紹介ではなく個人的に大好きな曲を自分なりに解説していきたいと思う。音楽制作をする者としての視点で書くので、思い込みと仮説を含んだ個人的でかつマニアックな内容になると思います。

Side Aの四曲目、”Soaring”では美しいハープのサンプリングが聞ける。ただし構成の仕方はしっかりとヒップホップのビートである。”DILLA Changed My Life.”と本人も公言しているが、同郷のデトロイトからの影響を感じられるビートセンスを発揮している。

Side Bの一曲目、”A Child’s Mind”はアドリブ的なジャズイズムを感じるドラムから始まる。Fender Rhodesの流れるようなメロディが全体を支えている。ジャズの域に収まらずハイブリッド感を出しているのは、Arpegiatorをふんだんに使用したシンセサイザーの音色によるものだろう。要所要所でうねりを持ったベースラインが顔を出す。全体に軽やかな疾走感を持たせているのは、ベル系の音色が印象を作っているからだろう。

余談だが、Shigetoはもともとジャズドラマーを目指していたそうだ。

そのジャズイズムとエレクトロニクスがこれ以上ない形でフィットし、浮遊感の中にしっかりと芯のあるビートが聴けるB-2の”Huron River Drive”。Fender Rhodesの滑らかな音色から始まり追いかけるようにドラミングが入ってくる。エレクトロニックミュージックたらしめているのが抑えめではあるがデジタルな(?)キックドラムの音色と主張させるように響く硬いクラップ音ではないか。本作ではReverbが多用され、アルバム全体を叙情的に演出する重要な役割を持っていると思うが、”Huron River Drive”では、曲の展開を作るために効果的に使用されているのが印象的だ。なお、同曲は後にシングルカットもされている。シングル盤(GI-158)には、”Evenings”、”Sun Hammer”、”Bralle”、”Sun Glitters”のリミックスが収録されている。

B-3に続くのは、4つ打ちを採用しフロア向けにも重宝される”Field Trip”。溢れるジャーニー感。前トラックの流れを引き継ぎFender Rhodesの美しいメロディから始まるが、さらにビートが前に出ている。ここではReverveの影が薄く全体的に硬くトラックが作ってある印象。それでも浮遊感を持ち合わせているのが、シングルで響くシンセサイザーの音色だ。後半は、リズミカルに動くシンセによりジャーニー感は沸点を迎える。純粋に気持ちいい曲。親しみやすい曲だと思う。

このアルバムが印象に残り、コンセプトアルバムだと思わせるのは、曲順によるものも大きい。B-4の”Please Stay”では先ほどのジャーニー感から一転、低気圧シンセサイザーのダウナーな音から始まる。シカゴハウス的なベースラインが要所要所に響き、Reverbたっぷりのスネア/ハイハットがこの楽曲の重要な部分を担っている。

なお、Shigetoは随所でドラムスティックにマレットを使用している。Reverbの効果だと思っているところは、エフェクトではなくマレットによるものかもしれない。何れにしても、エレクトロニクスの持つ可能性と生楽器のいいところを存分に楽しめるアルバムである。

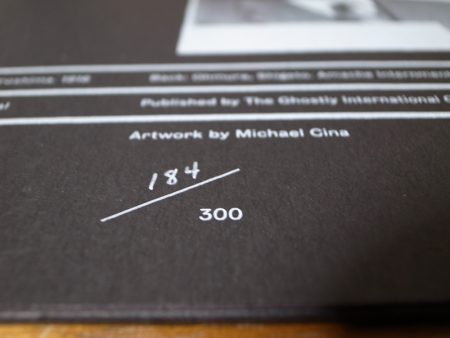

なお、Ghostlyからのリリースで”X”の付く、いわゆるリイシュー盤が同レーベルから発表されているのは、本作を除き”The sight below – Glider 10(GI-124X)”、”Tycho – Past Is Prologue(GI-113X)”のみである。それだけ支持されている作品であることがうかがえる。ぜひレコードのコレクションに加えていただきたい。

Lineage(ボーナス・トラック2曲収録/ 日本のみでCD化)

Text : 小佐直寛(Naohiro Kosa)

[itemlink post_id=”4638″]

の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)