[itemlink post_id=”4667″]

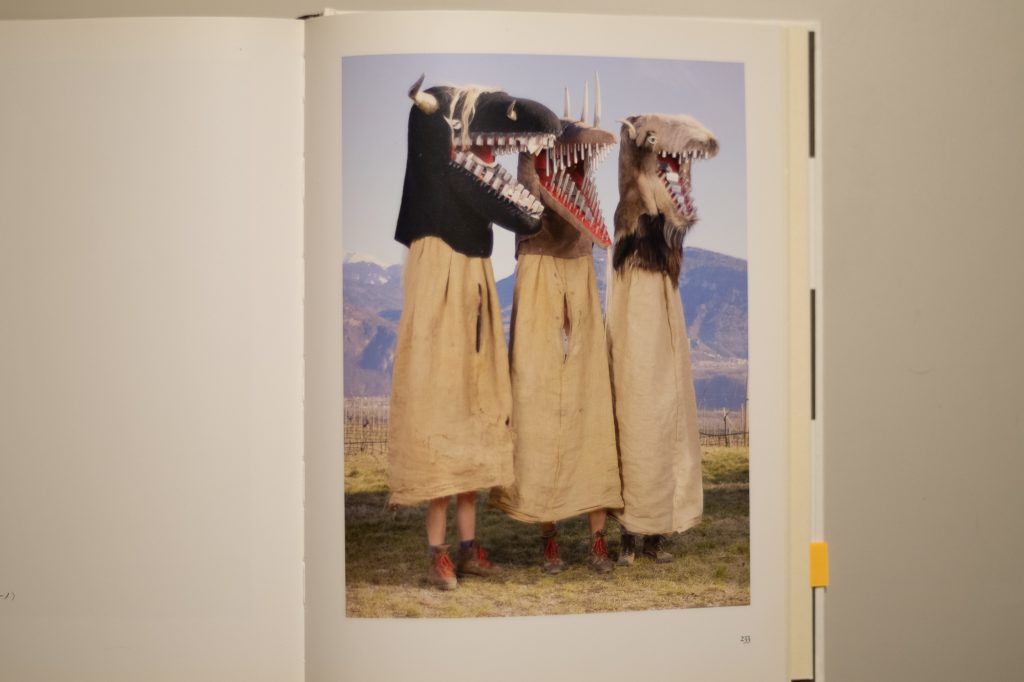

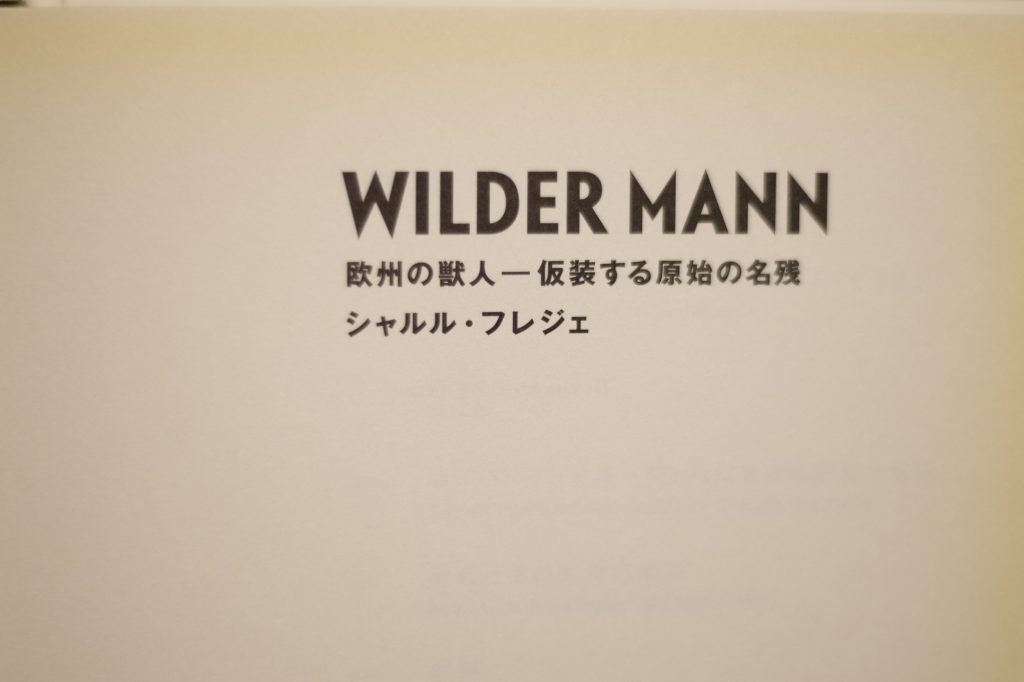

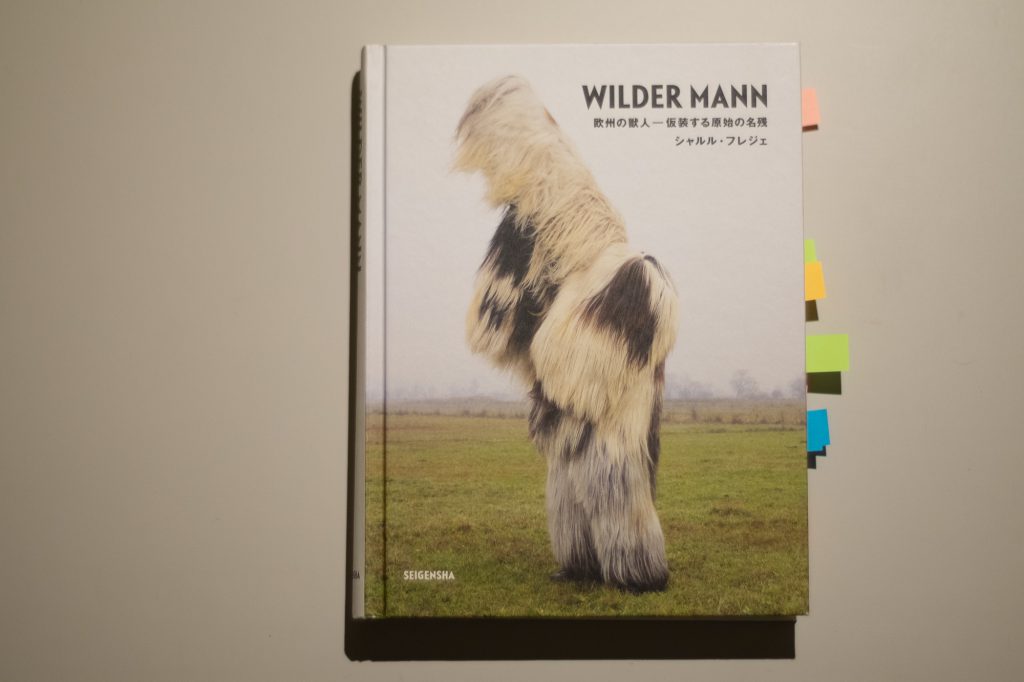

Charles Fréger(シャルル・フレジェ)の写真集。

“野生”をまとい、生命を祝う男たち

ヨーロッパ諸国で何世紀も昔から伝わる祭り。そこに登場する獣人たち。

彼らは、さまざまな衣装を身にまとい、生命の輪廻や季節のめぐりを祝う。

動物の毛皮や植物でできた装束、鈴や骨で飾られた姿。

それらの驚くべき多様性と奇怪な美しさをおさめた写真集。

欧州19か国を取材したプロジェクト。約160点を収録。

著者:シャルル・フレジェ

寄稿:「ワイルドマンとヨーロッパにおける仮面の伝統」ほか

解説:「仮装とその種類の解説」

シュナップフィーシェ<イタリア/テルメーノ>大きさは、3メートル。下あごは可動式。人々のために食肉業者に殺される。この行為には、冬を殺すという意味があるとも考えられている。

シュナップフィーシェ<イタリア/テルメーノ>大きさは、3メートル。下あごは可動式。人々のために食肉業者に殺される。この行為には、冬を殺すという意味があるとも考えられている。

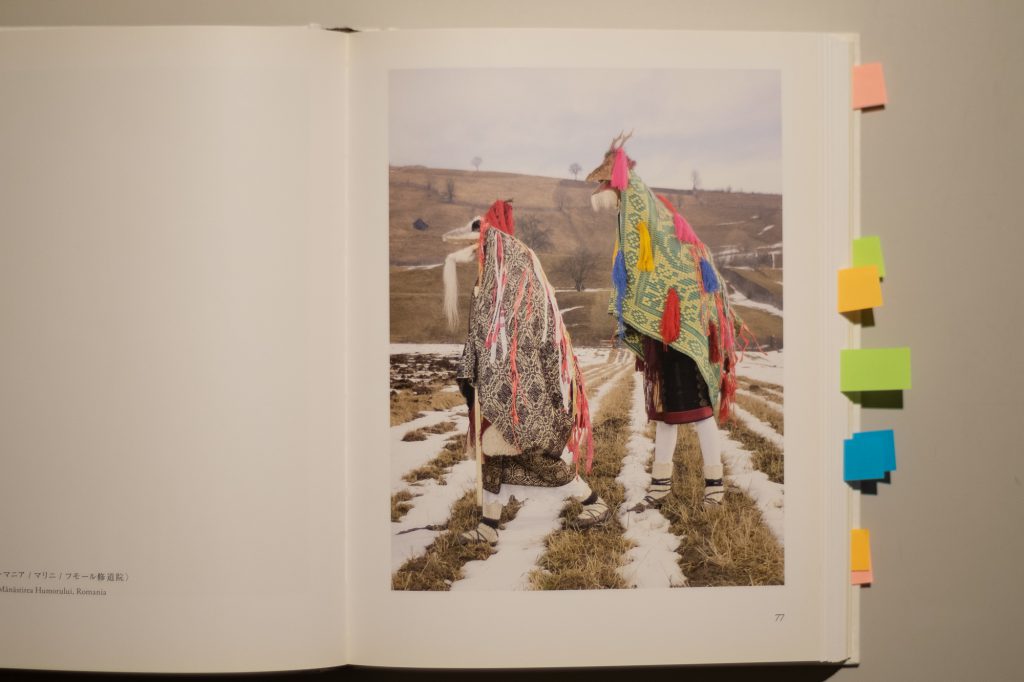

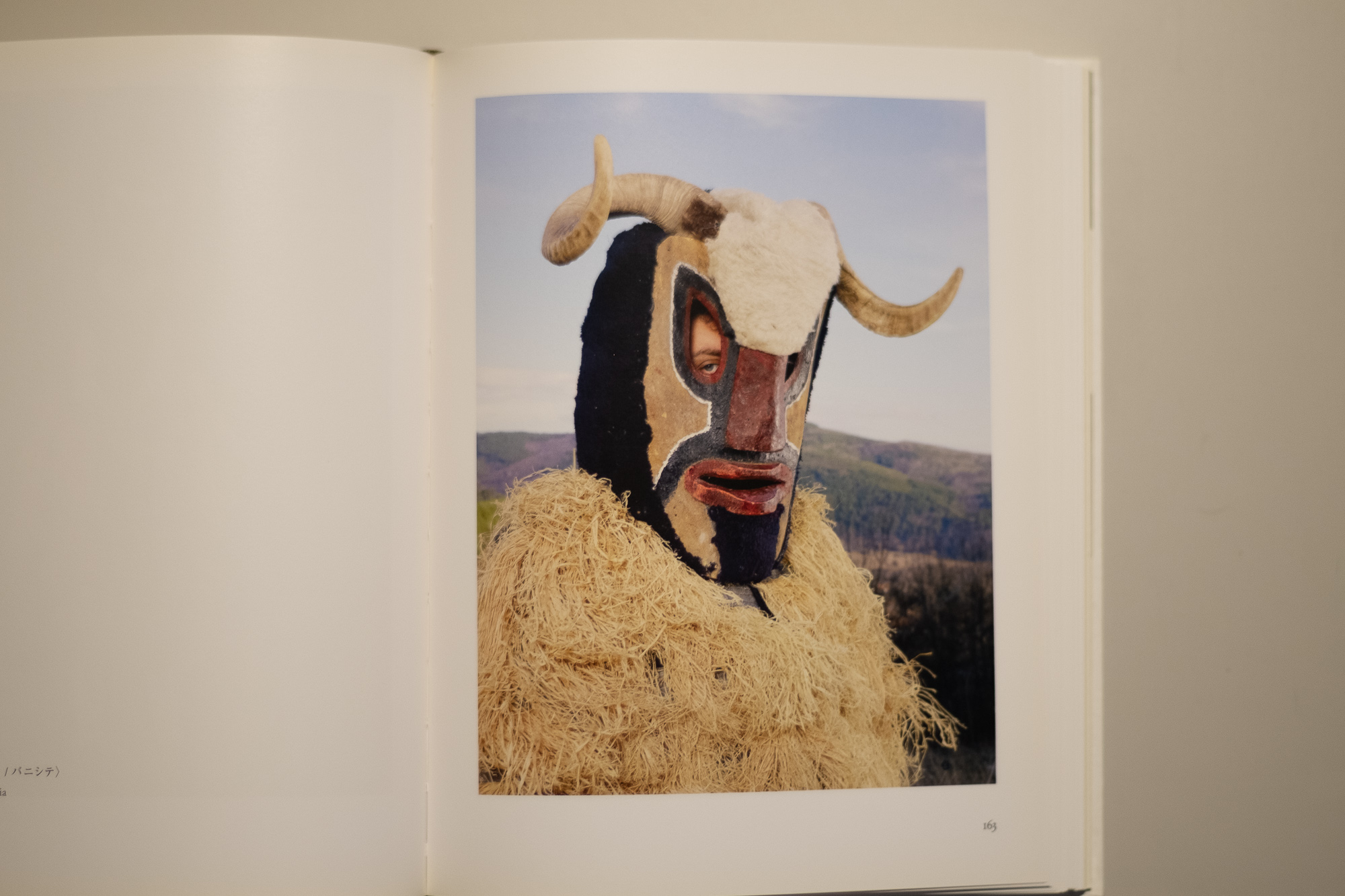

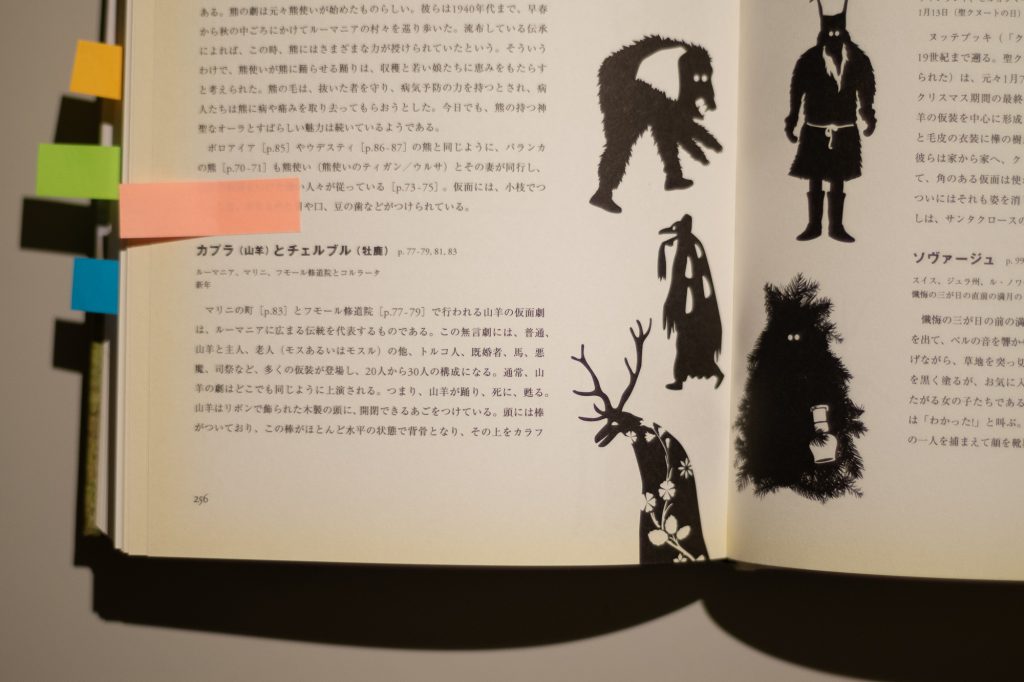

カプラ(山羊)<ルーマニア/マリニ/フモール修道院>山羊の仮面劇は、ルーマニアに広まる伝統を代表するものである。無言劇。山羊が踊り、死に、蘇る。

カプラ(山羊)<ルーマニア/マリニ/フモール修道院>山羊の仮面劇は、ルーマニアに広まる伝統を代表するものである。無言劇。山羊が踊り、死に、蘇る。

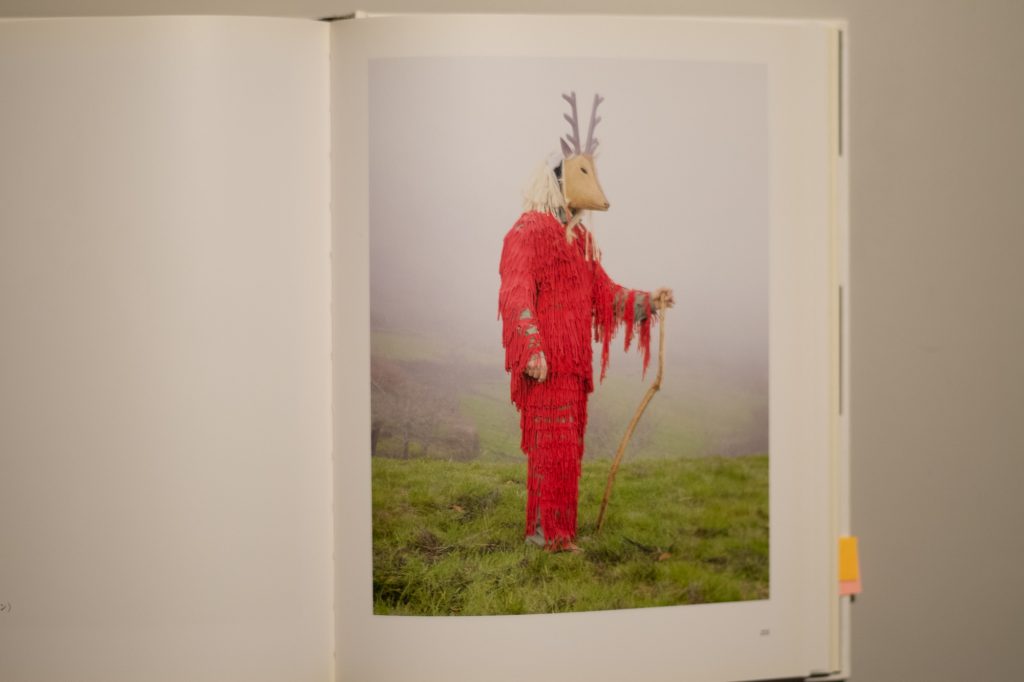

カレト<ポルトガル/ラザヒン>カレトス(単独ではカレト)は、群衆に混じって出発し、リズム楽器とバグパイプの音と共に勢いづく。仮面はどれも違っていて、毎年地元の職人がハンの木を手彫りして作る。厳粛な行列がコンパードレとコマドレの像を捧げ村の中を進み、最後にはそれらの像が焼かれる。

カレト<ポルトガル/ラザヒン>カレトス(単独ではカレト)は、群衆に混じって出発し、リズム楽器とバグパイプの音と共に勢いづく。仮面はどれも違っていて、毎年地元の職人がハンの木を手彫りして作る。厳粛な行列がコンパードレとコマドレの像を捧げ村の中を進み、最後にはそれらの像が焼かれる。

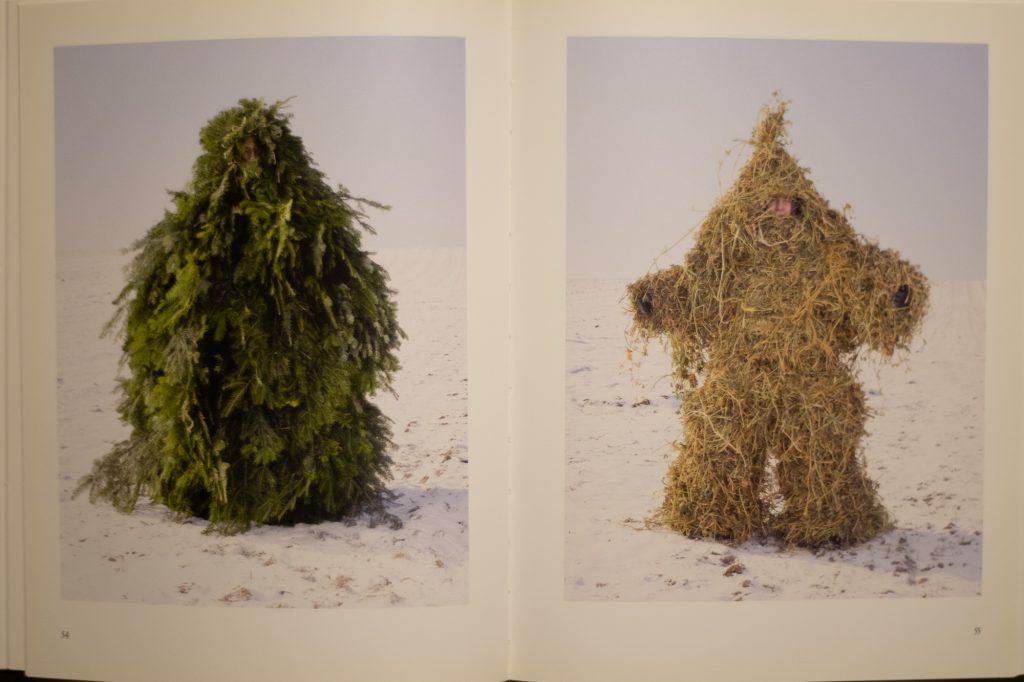

ライズィヒベア(柴の熊)とエルブセンベア(豆の熊)<ドイツ/エンフィンゲン>冬のシンボル、獣人、欲望と悪魔の化身、昔の熊の見世物の名残などと考えられている。熊はそれぞれロープに繋がれ、黒い服を着てチップを入れる帽子を持った男がそのロープを握っている。

ライズィヒベア(柴の熊)とエルブセンベア(豆の熊)<ドイツ/エンフィンゲン>冬のシンボル、獣人、欲望と悪魔の化身、昔の熊の見世物の名残などと考えられている。熊はそれぞれロープに繋がれ、黒い服を着てチップを入れる帽子を持った男がそのロープを握っている。

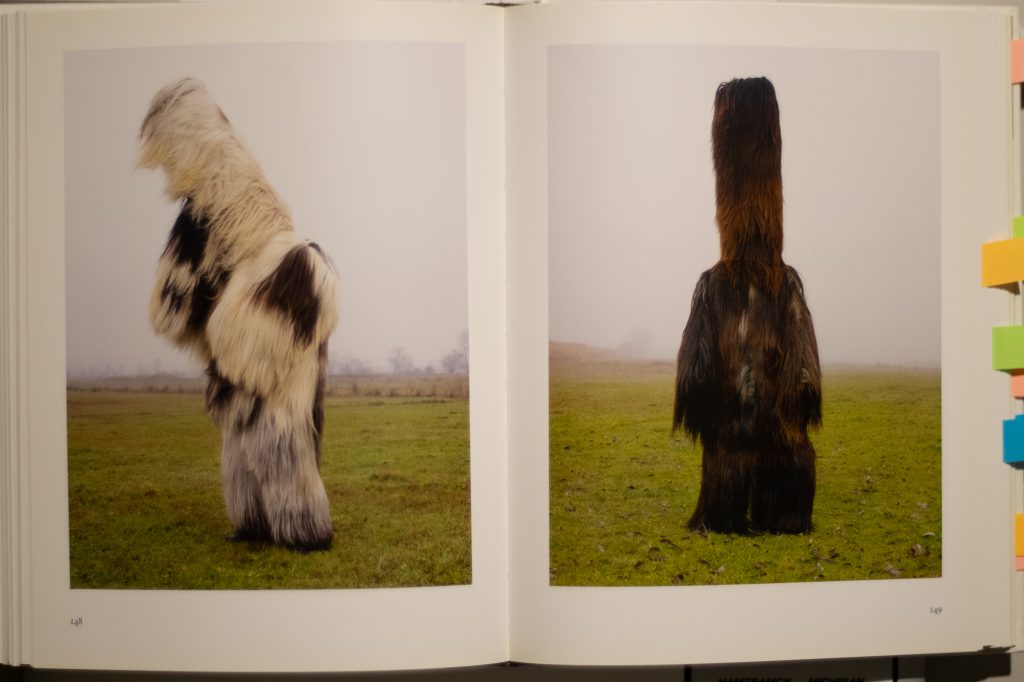

バブゲリ<ブルガリア/バンスコ>バブゲリはグレゴリオ暦に従って1月1日に仮面行事を行う。山羊の毛皮の衣装をまとい、毛皮でできた先に向かって細くなる「スラティ」というフードを被る。儀式の踊りの最中、彼らは既婚の女性たちに身体をこすりつけて子供をたくさん産めるように力を与え、幸運をもたらす。

バブゲリ<ブルガリア/バンスコ>バブゲリはグレゴリオ暦に従って1月1日に仮面行事を行う。山羊の毛皮の衣装をまとい、毛皮でできた先に向かって細くなる「スラティ」というフードを被る。儀式の踊りの最中、彼らは既婚の女性たちに身体をこすりつけて子供をたくさん産めるように力を与え、幸運をもたらす。

とにかく解説が充実している。怪獣、アンバランス、不可解さ、インパクト、色彩に興味がある方におすすめです。

#欧州のなまはげ

#解説がすごい(充実)

#神話か、おとぎ話

#遭遇したら、目を凝らして二度見するんだろうな

#それから、ダッシュで逃げるな。きっと

Text : 小佐直寛(Naohiro Kosa)

の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)