フィールドレコーディングの音源(録音物)は、耳から入ってきた音の印象を、頭の中で再構築して認識をしていくことですので、音源がどう聞こえるかは、最終的に聴いている人の感性にゆだねられます。まさか鳴っている音すべてに細かな説明文を書くわけにもいきませんから、聞く人の経験のなかに知っている音があるとか、知らなくても想像して自分側に引き寄せることができるかどうかが肝要です。その点では、日本人とヨーロッパの哲学の関係に似ている部分もあると感じます。日本の哲学は、ヨーロッパのそれとは違います。たとえばニーチェの哲学には、根本にキリスト教の考えがあり、その価値観を持って生きていることを前提として初めて成り立つ部分も多いです。だからこそ、通読するなかですこしでも理解出来る文章に出会えると、高揚感とともに安堵を覚えることがあります。霧の中でなんの手ごたえもなく歩いていて、ふと壁に手を触れた時のような束の間の安堵のようなものです。容易に理解できないものを目の前にしたときには、多少の差こそあれ、だれもが似たような反応をするのではないでしょうか。

あえてフィールドレコーディングをする理由とは何でしょうか。フィールドレコーディングとは、そこここにある環境を録音することです。広義においては、スタジオで録音したもの以外は、すべてフィールドレコーディングとして扱われます。その行為の目的は、普段の生活では見落としたり、やり過ごしている対象を意図的に見つめることだと考えています。私たちは、普段の生活の中で環境に対して常に敏感では居続けられません。すべての物事に過敏に反応しているようでは疲弊してしまいますもんね。それは、動物としての人の生きる力です。自然や人工の構築物を前にして、それが容易に自分の手でコントロールできないもの(あるいはその必要がない場面)である場合、私たちは、その環境はいくつかの重なった状況が偶然によって支配されていることを本能的に理解します。自分に理解できないもの(あるいは、危害を与えられる危険が無い場合)は、視界から追い出して平常運転を続ける。それが私たちの日常です。

フィールドレコーディングをすることは決して難しくありません。場所を決めて、録音のためのマイクを立てることのみで完結します。それは、偶然の環境に対して意識的に耳を傾けることです。ヘッドフォンから聞こえてくる物音に耳を澄ましていると、すべての音には面白みがあることを知ることになります。そのとき、聞こえてくる音に音楽的な要素の有無はさして重要ではありません。対象を観察すること。耳をそばだてて対象をジッと見つめること。音を聴いていると、すでに知っているものに出会うこともありますが、改めて気が付く新たな発見があるものです。その音のもつ周期性や音階などの特徴。音楽は数学的であるという発言をする作曲家は多いですが、確かに割り切れない数字の中に周期性をみつけることもあります。この現象は、数で物事をとらえるのには苦手意識がある私でも経験することですので、きっと同じ経験をされている方は多いと思います。フィールドに出て、録音をしながら音声と風景をモニターをしていると、面白いことが起こります。それは、音の意外性です。視覚情報から入ってくる対象物の対して、こんな音を発するだろうと、あらかじめ立てている予想がありますから、実際に耳に届く音とそれとは結果が異なることがあります。これが意外性であり、フィールドでレコーディングする面白みです。対象が自然の場合、その場にしかない偶然性がその場の支配者です。これは、録音物をスタジオで聞く場合には起こりえないことです。だから私は、モニター越しにその音に身を任せることにします。音にはそれぞれ質感がありますね。同じ雨でも、じっとりとした梅雨の雨と、夏の夕立の雨。そんなの見分けがつくのかと思うでしょうが、あると思います。イメージの話になってしまいますが、小説の中でこのような表現に出会ったことはありませんか。たとえば「乾いた音」。音が乾いているってどういう状態でしょうか。水たまりに跳ねる水の音は、「濡れた(ウェット)」な音でしょうか。それでは、こんな文章ではどう感じますか。即興で書いてみます。「…夏の日の放課後、雨上がりの道を急ぐ。諏訪子の真っ白なスニーカーが水たまりを捉えた。水しぶきは夏の空色と同じだった。」 ところで諏訪子って誰だよって思いますが、そういう疑問は置いといたとして、文中に出てくる「水たまり」は、あなたの頭の中ではどんな音がしましたか。僕には、どことなくカラッと乾いているようにさえ思えるのです。(夏、真っ白、などのイメージがズルいのかもしれません。いま気が付きました)音の質感をどう感じるかは、科学的には、音源自体の再生速度、周囲の空気の流動の有無が、なにかの鍵を握っているかもしれません。

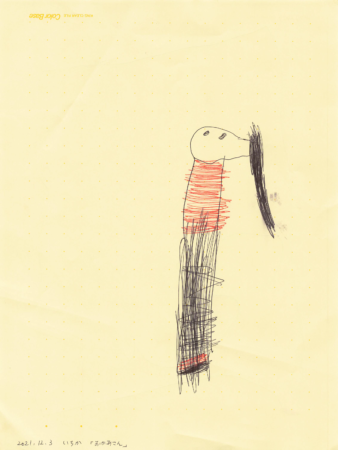

最後に音楽制作の話をしますが、音楽家は、そういう抽象をとらえる能力に長けています。インスピレーションの源は、日常の中にゴロゴロと転がっていると気がつけば、なにもかもが創造の源泉になりますよね。思い込みを持っていると、途端に狭く面白みのない音世界になってしまうこともあり、純粋な作品を引き出すことの大変さがそこにあるわけですが、見つかりにくい「尻尾」を一度掴んだらもうこっちのものです。千切れないように丁寧に手繰っていくだけで、作品のほうから姿を現してくれる。いよいよアウトプットする段になれば、そういうものだと考えています。

の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)