こんばんは。みなさん仕事の時短はどんな工夫されていますか?

どこの会社でも残業時間の削減について、よく取り上げられることと思います。

営業職の方など、残業時間があらかじめ手当に含まれている場合などでなければ、残業をしないと給料が減りますから、本人が意地になって取り組むことは少ないのかもしれません。しかし、僕は会社以外でもやりたいことがあるため、給料の20%にも満たない残業代をもらうことよりも、30分でも多く会社外での時間の確保を優先しています。Time is Money.

仕事の時短術

具体的には、以下の4つの方法で時短を目論んでいます

・退社前に翌日の「やることリスト」を書いておく

・少し先の予定は、Googleカレンダーに予定を入れて「やり忘れ」「急遽対応しなくてはいけない案件」を極力なくす

そのほかに、

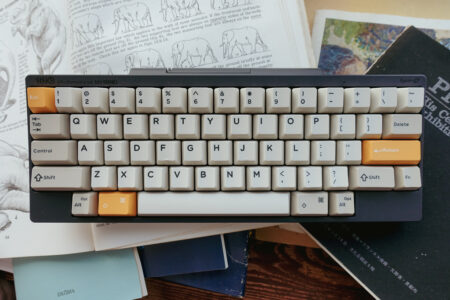

・iPadにMicrosoftアプリを入れて、エクセルデータ等を現場など出先の隙間時間でも編集する

・ちょっと早めに出社して、書類の整理整頓をする

この4つだけは必ず実行しています。効率化の手法をこれ以上増やすと本末転倒になりかねないので、今はこれだけ。

それで果たして、上に書いた方法が効果があるのか? 結果はどうなっているのか、わかりません。会社内で新しい部署に配属されたこともあって、圧倒的に時間が足りない状況です。ちょっと余裕が生まれたら次の一手という感じで時間とのいたちごっこ。

家族(主に妻)に負担をかけながら働いていることに、罪悪感を感じることもしばしば。家族の時間、自分がやりたいことへの投資の時間、睡眠時間、、それぞれきちんと確保しないと、働きながらの自己実現は遠いものになってしまいますもんね!

目標と現実

さて、話は変わりまして、僕個人の目標は音楽を軸とした収入携帯を確立させて家族を養っていくこと。これが一番の望みです。

今は二足の草鞋を履く、いわゆるサラリーマンミュージシャンです。

とはいえ、二足の草鞋を履きこなすのも簡単ではなく。履き替えるときは一旦、父親になりますので、家事の手伝いや子供と過ごす時間を考えれば、制作に当てられる時間は1日のうちでもごく僅か。平日はあっという間に就寝時刻です。週末は?というと家族との時間を優先しますので、割り振りは平日と似たようなもんです。

だから、スケジュールに組めるのは 結局、早朝の時間(朝活)しかない、ということなのです。※朝活については、以前の記事でも書いたことがあります。

20歳くらいから音楽を本腰を入れて作り始めて、今までの間に就職があり、結婚があり、子供の誕生がありました。

自分だけのことを考えていれば良かった時に充てられていた制作時間とは比べ物にならないくらい圧倒的に制作時間は減っています。

まあ多分、僕みたいな人は世の中にたくさんいるはずです。

不満やら何やらが、ふと頭をもたげることもありますが、腐らずに本当にやりたいことを継続するために、「自己実現」をしていくために、何をすれば良くなるのか。

音楽制作の棚卸

では音楽の作り方について、棚卸をしてみようと思います。

僕の場合、従来だとピアノか、ギターを前にして好きに演奏します。(この時、大体はDAW 上に録りっぱなしです)

気に入ったフレーズや構成が見えてきたら、録ったものを聴き直します。

長尺のストーリーを構成したいと思ったら、「いいフレーズ」をさらに発展させます。

ビート系の短めのものにしようと思えば、「いいフレーズ」を抽出して、ループにします。

どちらにせよ、いいメロディができれば次はドラムを中心としたリズムパートを考えます。

キックから打つこともあれば、ハイハットから置いていくこともあります。

以前は1ループを一気に打ち込んでいましたが、最近は1ショットずつ、丁寧に音を増やしていきます。

この手法は特にAbleton Liveをメインに使うようになってから顕著になりました。Abletonのセッションビューではこうした、細分化したパートを録っていくことが後のアレンジに効いてくるからです。

そういう「いいパート」を録り貯めていくと自然とビートミュージックに寄っていきます。

アイデアを早く形にするにはビートの方がいい

上で書いた通り、音楽はストーリーを持たせようとするほど圧倒的に時間が掛かります。偉大なる方は、僕のようなサラリーマンミュージシャンには多くの時間は与えてくださいません。(試練とも言える)

冗談はさておき実際の問題として、制作を完成させた数が減っていくとモチベーションの維持が難しくなるという面があります。

本当は長尺のストーリーある音楽をまた作りたいと、思っていても、それにばかり固執してしまうと自分を苦しめることになります。長尺の音楽を作りたいというのは、僕の場合の一例でしたが、ひとまとめに言えば、過去の自分のやり方にこだわっている可能性があるということ。これはたいていの場合うまくいきません。それで、うまくいけば良いんですけどね!

まとめ

あれこれ工夫を凝らしても、何もかもがうまくいくわけではないですが、いま筆者はこんな状況で「自分のやりたいこと」に向き合っています。ただ、考えようによっては二足のわらじを履いてでもやりたいことがあるというのは、幸せなのかもしれません。同じように頑張っている皆さん。泥を舐めるようにもがいてでも、「マイドリーム」へ にじり寄っていこうではありませんか!

Text : 小佐直寛(Naohiro Kosa)