今朝は、朝の4時に目を覚まして、久しく使っていなかった鉋やのみを水研ぎしていた。母親に包丁研ぎを頼まれたことがきっかけで、これらはついでだ。

研ぎつつ、ポツポツといろんなことを考えていた。

いまでは、家庭を持ち、かわいい子供たちに恵まれ、日々やるべき仕事を持っている。いま現在の、騒々しい毎日の中では当たり前のようになっているけれど、これは10年前には全く想像していなかったことだ。

この日常は、とても幸運なことだと思う。一言でいうと、幸せだと思う。

ところで、人間はひとりでは成長し得ない、ということについて考えてみる。

成長するためには、目標があるほうがいい。

良いところも悪いところも、自分と他人と比べ、自分の力量を知り、ドアの外の社会で生きて時間を重ねることで、先人や年長者の経験をなぞり、さまざまな体験を通してやっと理解していく。話に聞いて、ばらばらにあった言葉(知識)のイメージと体験がつながって、ひとつのものになったときになって、はじめて身につく。

僕の解釈では、人間らしく生活できることとは、人と人との間に自分が存在していること。だから部屋から出て、人に直接会うことは大きな体験となる。すべてが転がりだす感覚だ。(僕には20代前半の一時期、部屋からほとんど出ない時期があったから引きこもりの気持ちも少しわかる)

会社員として歯車になるのは辛そう?自分の意思とは関係なく社会に流されたくない?どんなことがあっても自分の力でサバイブしていたい?あるいは、頑張っていれば何か大きな力で、とんでもない幸運が降ってくる気がしている?

自分のことを振り返ると、僕はそんな風に思って20代の前半を過ごしていたと思う。

振り返ってみて、ものごとが思うように行ったことはほとんど無かったけど、それは当然なわけだ。

あれから10年。今はやりたいことも少しづつ出来るようになってきていて、それは何だったんだろう、と考えてみたくなった。子育てをしていることで、気付かされたことも多いような気がしている。

まず、本当にやりたいことがあるのなら、今、自分がいる環境でまずベストを尽くすことを大切にしたい。

興味が持てない、とか無意味に思うことでも、じつは捉え方ひとつで物事の持つ意味は変わる。一生懸命に取り組めば、後になって「何かしら」自分に残っていることがわかる。

よく、過去に後悔し、未来に期待してしまうけれど、「過去」も「未来」も、結局は「今」の連なりで出来ている。だから、過去にあったことにヒントを求めることはあっても、後悔しない。未来に、具体的な目標やマイルストーンを設定することはあっても、無責任に期待しない。すべての根源は、「今」しかない。だから、やるしかない。始めさえしてしまえば、あとは流れができて、半自動で続けていける。だから、あんまり深く考えない。うまくいかない時に修正すれば、それで十分だ。

ところで、小学生くらいの子どもたちが作った図工の作品を見たことはありますか?

あるいは、障がい者の方が作ったアート、アール・ブリュットは?(リンクは、Wikipedia アウトサイダーアート へリンクしています)

(アール・ブリュットとは、「生(き)の美術」などと訳される障がいをもった人の芸術、イギリスの美術史家ロジャー・カーディナルは、「アウトサイダー・アート(outsider art)」と訳している。)

これらの創作は、なにか目的のために作られたものでもなく、大抵の場合、完成することを誰かに求められてすらいない。

けれど、完成した作品が持っている、あのなんとも言えない素晴らしさ!

それらの作品が持つ美しさや尊さは、知識の理解を超えたところにある気がしています。

子どもの作品もアール・ブリュットにも共通していることは、本人が一生懸命に作っていることです。そして、完成した後に支払われる対価(金銭や賞賛)を目的としておらず、自分の手を動かす(色を塗る、かたちを変える等)こと・それに対する影響(反応)を確認すること自体が、目的のようにも思えます。

とても純粋だと思うのです。そして、きっと作っている本人も、その作業の中でとても多くのことを経験し会得していて、なおかつ、言葉で言い表すことは難しい種類の快感を覚えているはずです。

僕にとって、一般企業での仕事は、特にやりたい分野の仕事ではありませんが、会社でやっている仕事はそれに近いものがあります。一生懸命やれば、何かしら残る。それは、見積書や覚書の書き方だったり、顧客とのコミュニケーションの仕方だったり、あるいは難局を乗り越えた間柄だけに存在する絆だったりする。はっきりいって、職種や分野はそんなに関係ない。自分にできることをただただ考えて実行する。手を動かしていると、あれこれおもいつきます。そして、それを会社という組織の中で試してみる。「こうしたら、どうなるんだろう?」を、組織の中で行うことは、面白みがあります。仕事をする上で、だれかに媚を売る必要はない。当たり前のことを、馬鹿にせず、ちゃんとやる。自分にできることをまっすぐに。それだけでいいのだと感じます。

いろんなことを考えながら試していると、今の会社では実現できないアイデアというものも生まれてきます。だから、今が無駄かというとそんなことは無く。社会人デビューが人より5年くらい遅かった僕は、エクセルやワードも触ったことがない、請求書はもちろん電話対応すら出来ない、マジで世間知らずボーイだったので、いま仕事を通じて得ているものは、別の形で役に立つことがあるんじゃないかと思っています。

ひとつひとつ、目の前のことに取り組んでいく。気が付くと、いろんな事が出来るようになっている。すると、じぶんが本当にしたかったことに近づいていっている。深く考えずに、僕はこれで行こうと思っています。

さて、表題の「ひとりの時間について」

最近読んでいる本で「レイムディアー口述によるインディアンスピリット」という本がある。インディアンでメディスンマンになる若者は、皆山に入って4日4晩を一人で過ごすそうだ。インディアンの子らはみな、親はもちろん、じい様ばあ様、親戚に囲まれて、まず一人で過ごすということはほとんどないらしい。大人への儀式として山で一人で過ごし、ビジョンを求める。

そんな極端なことはできなくても、僕たちにも、一人の時間は必要だ。例えば、この文章を書いているのは、家族がまだ寝ている朝の6時。この季節はいいですね。4時半頃から、もう明るくなりますもんね。

「ひとりの時間」といっても、ひとりで何かをすることだけが目的ではない、何もしなくてもいい。ただ、ひとりでいる、ということが、自分をニュートラルにしてくれる気がする。日々の忙しさ、育児の大変さ、仕事のつかれ。そういうものが、すーっと消えるのを眺める時間が必要である。ひとりでいることは、自分を観察する良い機会です。

風呂/トイレ/台所で家事をしているときなど。アイデアが湧いてくるときは、予想ができず、しかも、しばらくすると消えて行ってしまいます。だから、近くにペンを置いておくことで、いろいろなことを書き留めています。

もし、今の生活がなんとなくうまくいっていないと思うなら、何かを変えるタイミングが来ているのでしょう。何をどうやって?それを考えることが必要です。

楽しい時間を増やすことなのか。あるいは、長い間、気になってはいたけれど手を付けずに放っていたことなのか。ドリップコーヒーを出来るだけ美味しく淹れることなのか。ペンを置いて、子どもを思いっきり甘やかすことをするのか。

なにをするべきなのかを、考えて、自分で決めることが、やっぱり基本で、それがとても重要です。仕事や育児で時間に追われる毎日、やらなくてはいけないことをこなすだけで一日が終わるのはつかれます。

主体的に毎日を過ごすために、自分の変化に気づく時間、ひとりの時間が必要だと思います。

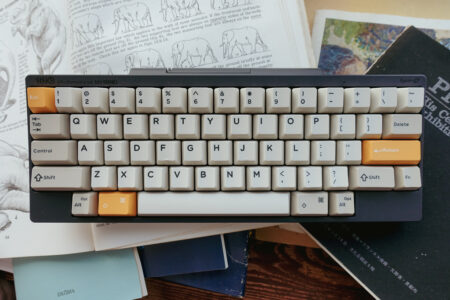

刃物研ぎは、いい時間ですね。

ところで、台直し鉋と金剛砂が欲しいです。

Text & photo: 小佐直寛(Naohiro Kosa)

[itemlink post_id=”4795″]

[itemlink post_id=”4796″]