増えつづける本をどうするか

本棚には、テーマごとに収集しているムック本やスクラップ・ブックと各種資料、趣味で集めている建築や医学、動物の行動学の専門書がある。本棚といってもメタル製のオープンラックのことなので、奥行きがある文庫本以上の大判の書籍や雑誌、ファイリングした資料なども全てラックに納めている。

小さい時から本は好きだった。きっかけは、小学生のとき夏休みに世界の偉人・伝記シリーズが面白くて、一気に読んだことだと思う。学校の図書館に置いてある伝記を全部読んでしまったので、市立図書館にも時どき行くようになった。当時、児童書は出版社や同系統のシリーズでまとめて置いてあることが多かったから、一冊を読み終わり、本を戻す時に近くにあるものを手にとった。自然な流れなのだけれど、そうして数珠つなぎで色々な作品に出会っていけたのだと思う。

初めて知った遠い世界の物語。特に、十五少年漂流記やモモ、トムソーヤの冒険、ハックルベリー・フィンの冒険などの名作に心が惹かれた。もしこんな状況に自分が置かれたら…と想像してひとり、ワクワク、ドキドキしたものだ。

外国作家の物語は、自分の身の周りにない、どこか遠い場所へ連れて行ってくれる喜びがある。僕の最も好きな作家の一人に、ポール・オースターがいる。振り返ると、小学校の頃に読んだ外国文学との出会いが大きな影響を残しているのかもしれない。

ところで、ハックルベリー・フィンの冒険に、柴田元幸さん訳のバージョンが出ているのを知った。オースターのファンである僕は、つまり、柴田元幸さんのファンである。(小学生の頃読んだのは、大塚雄三さんの訳だったと思うので、改めて読んでみようと思う)

[itemlink post_id=”4806″]

[itemlink post_id=”4807″]

オープンラックを本棚として使う

文庫本は別の本棚に収納しているが、単行本以上の大きさの本やムック本は、全てオープンラックに収納している。

そして家庭を持つようになってから急速に増え始めた各種契約書の控えと関係書類。それに、子どもの教育に関する資料や幼稚園からもらってくるプリント。

紙で貰ってくるプリントは、クリアブックファイルやパンチングファイルを使い分けて、家族毎、目的毎に分けて保管しているものの、オープンラックに収めたときにはどうしても雑然とした印象になってしまう。

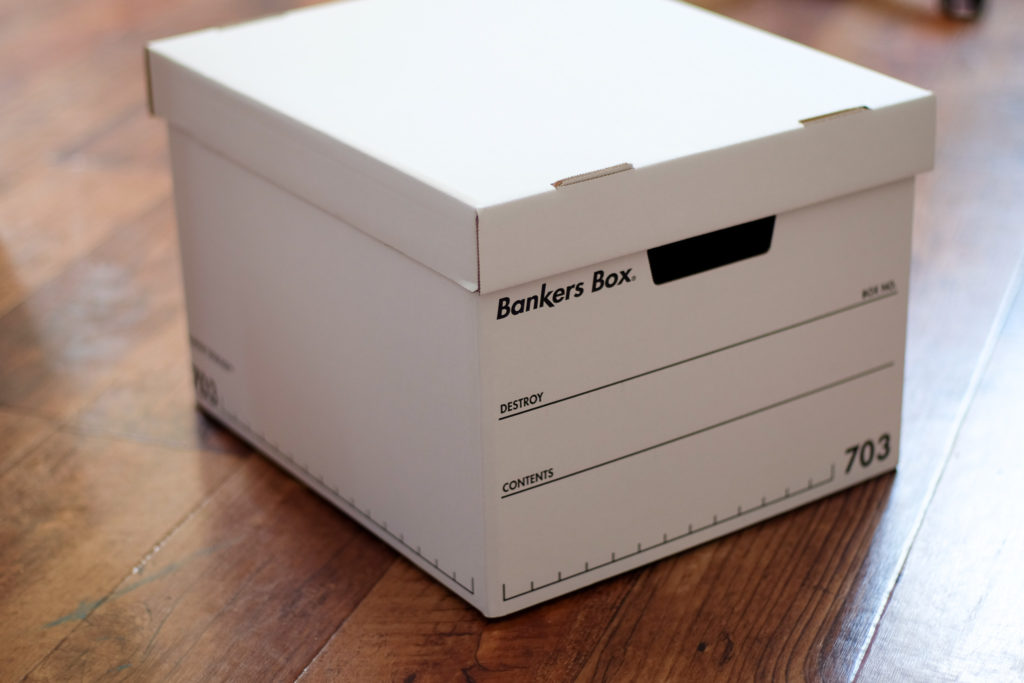

“Bankers Box”で整理する

目にしたくないなら、仕舞えばいい。という解決法。Fellowesの最もオーソドックスなシリーズ、【703】を選んだ。

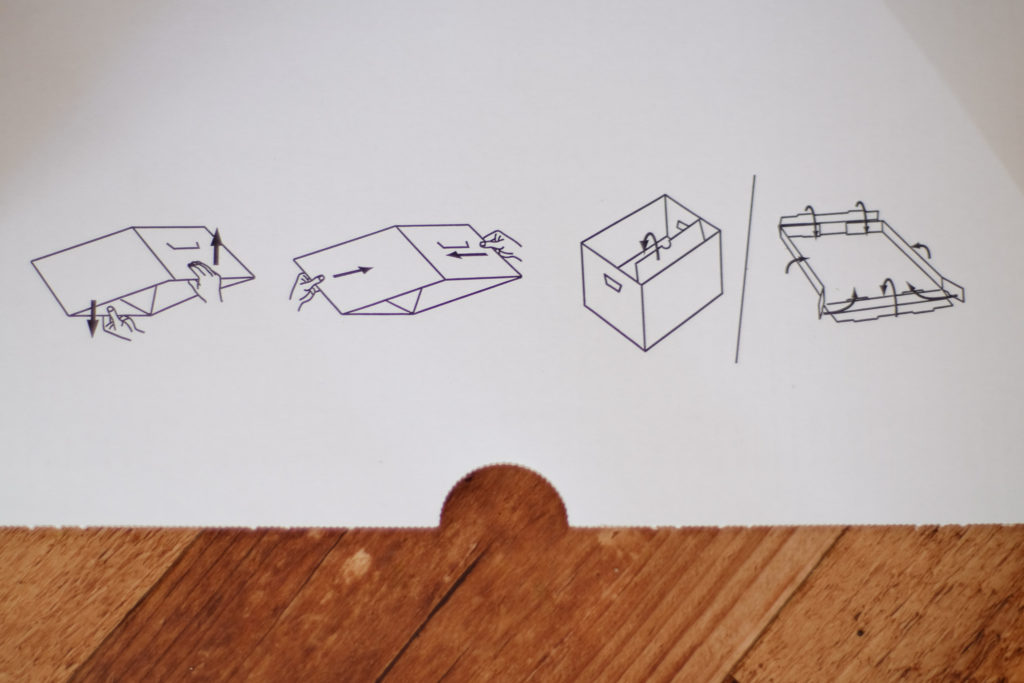

組み立ては、とても簡単だった。すぐ箱になる。

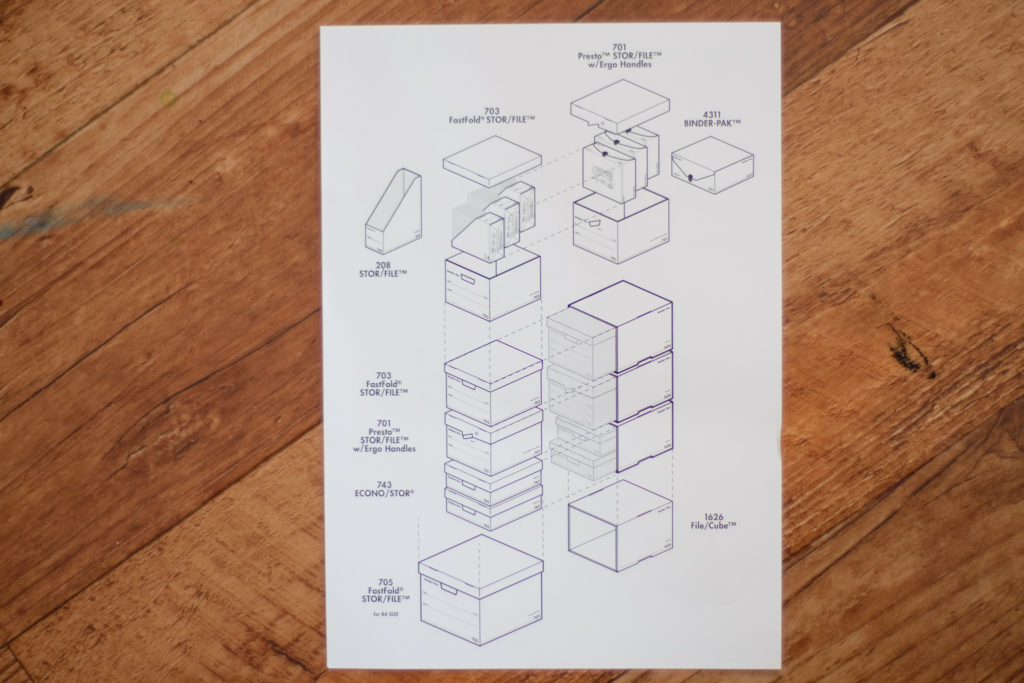

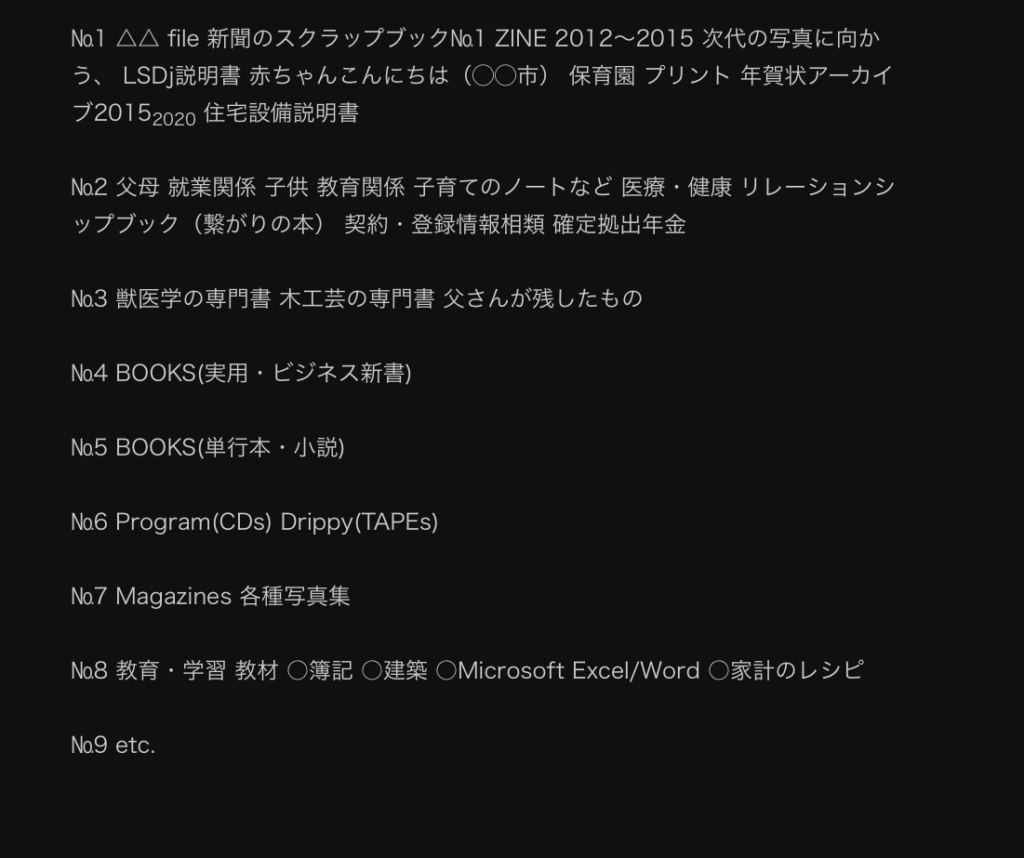

仕舞ってしまうと「どこに入れたっけ?問題」が起こることは必至なので、A4用紙一枚にインデックスを作った。

それぞれのボックスにNo.を付けて、中身のファイル名を書き出した。箱に入れた本を探すときは、このインデックスを参照する。

もうすぐ夏休み

子供たちはもうすぐ夏休みだな

夏の陽射し、汗、木陰と自分の鼓動。火照った自分の体と生命力に溢れた外の世界のなか、自分の呼吸だけがよく聞こえる。

働くようになってから、意識することも少なくなったけれど、そういう光景を思い出すと、なんとなく、ソワっとする。

そういえば、夏休み期間中に図書館でばったり偶然、クラスの好きな女の子に出会ったりすると、とてもドキドキしたな。いつもと違う場所で出会うと、プライベートな一面を垣間見たような気がして「なに読んでるんだろう?」って思ったもんだ。

「夏休み」また巡る季節。子供たちの成長を通じて、もう一度経験できるような気がしている。

考えることに集中できる部屋へ

今、必要なものしか目に入らない。

今、読んでいる本しか目に入らない。

今、知りたい分野しか本が並んでいない。

色々な本が並んでいると、やっぱり気が散る。集中できないまま、時間だけがすぎて行くのは辛いから、効率よく時間を使いたい。今に集中できる環境を作りたかった。

中身を別紙に書き出してインデックスを作っておくなら、なんっでも放り込める「Bankers Box」はとてもいいと思う。

家で何かに集中したい方へ、おすすめします。

[itemlink post_id=”4805″]

[itemlink post_id=”5414″]

Text & Photo: 小佐直寛(Naohiro Kosa)