ことビジネスにおいて、これまで何度も何度も繰り返しやってきたことは、失敗を重ねて導き出した方法であり、それなりに自負もあるものだ。何度も繰り返しやってきたからこその暗黙のルールが成り立ち、この業務はこういうもの、という定型ハウツーの思考回路が形作られている。実務のうえで問題が起こった時、スパッと答えを出せる人というのは、なんとも頼もしく見える。それに対して、いつまでも決断できず、あーでもないこーでもないと悩んでいる様というのは、側から見てもなんとも情けなく見えてしまう。効率化こそ正義のような現代では、明確な答えを持っている人が信用され、重宝される。しかし、ここに大きな落とし穴があることに渦中の人は気づきにくい。

それは、ある程度において、事実を決めつけて見ている場合があるということではないか。なぜ、決めつけてしまうのだろう。それは、決めつけることで得られるメリットがあるからではないだろうか。これはこういうもの、として物事を見ると、業務の進行をとてもシンプルにすることが出来るからだ。だから、知らず知らずのうちに決めつけて物事を見ているのではないか。業務上必要な決断は、これまでの経験や、法的・一般的に正とされている考えに基づいていることが多い。例として、自動車運転でのヒヤリハット事例を見てみよう。自動車教習所で習ったように、交差点付近で前方の路肩に通園バスが停車している状況では、バスの陰から園児が飛び出してくるかもしれないと習う。その一点を注視していると、自車の後方死角から二輪車が追い抜きをかけてきたらどうなるだろうか。その場合には二輪車を見落として巻きこみ事故を起こしてしまう可能性がグッと高まる。そのため、交通事故を起こさないためには、一か所ではなく、万遍なく注意をする必要がある。とはいえ、実際の業務においては、いつまでも悩んでいるだけでは業務の進行に支障が出るし、なにより個人の進歩がない。だから、タイムリミットを明確に定める必要はあるのだろう。しかし、タイムリミットを設定したのなら、そのギリギリまで最善策を導き出すためにウンウン悩むほうが良いと思うのだ。 決めつけない、ということは「余白」を持たせることとも言える。その余白に真剣に向き合うことは、物事の伸び代となる可能性を含んでいる。だから、簡単には決めつけない。制限ギリギリまで決定を伸ばして、他の方法はないかと知恵を絞る。見慣れた業務でも時々棚卸をして見直して、わざわざ自分から疑問点を探しに行く。そして、また悩む。その繰り返しが成長に繋がっていると考えるのは決して誤りではないだろう。仕事において、自分がアサインされた業務の引継ぎなどは、既に確立している進め方を習得して、まずは同じように再現していくことが最も優先されることであるし、実際大事なことだと思う。しかしながら、いつまでも同じように繰り返すのではなく、慣れてきたころには、その「当然のこと」を疑って、思い込みをしていないかと見つめ直してみることも大切だと思う。

余白はあったほうが何かと良いよね。という話。でした。

決めつけると、余白を失う

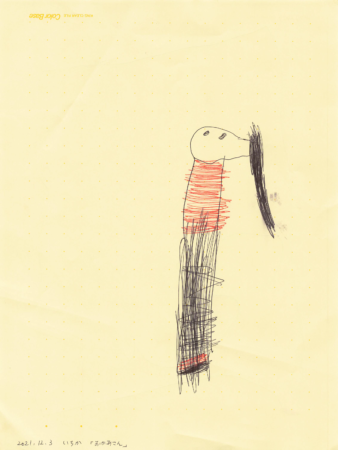

の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)