15年以上前のこと、海外旅行に行った時の思い出でよく記憶している違和感がある。もうすぐで目的の観光地に到着するというときのこと。その日は良く晴れていて、空気も澄んでいて、木陰を歩く人々の姿もきれいだった。つまりなかなかの行楽日和だった。目的の建物が視界に入ってきている。いよいよ目前に到着すると、ぼくは見ているものに違和感を感じた。うろうろしているとその理由が分かった。それは、角度だった。ああ、ここここ。まさに完ぺき。この角度こそガイドブックに載っている写真そのものだ。ホクホクした気分で記念の写真撮影をしながら、ぼくはまた別の違和感に気が付いた。この状況はなにかおかしいのではないだろうか?楽しんでいるようでいて、本当は楽しんでいないのではないか。或るモノをどう見るかと言うことさえ、知らず知らずのうちに他人に任せてしまっている。じぶんの価値観とはどこにいったのか。他人の評価の上に自分を置くことに慣れてしまっているのだと思い当たるとぞっとした。「どうしてぼくは、自分にはその対象の良さが分からない、という事実を認められないのか」自分の力量が、まだ足りていないということ。見る目がない、という一言に尽きる。

ものを見る時に、どうして自分の目を信用できないのだろうか。自分が理解できていないことは何なのか。また逆に、自分が理解できていることは何なのか。常に自分が正しいとは思えないものだけど、しかし、消去法で考えた結果それが正しかった、なんてときもある。なにが正しいことなのかについて周囲に「同意を求めること」では本質的に解決していない。周囲に「承認してもらうこと」でも解決しない。過去の経験を参照しつつ、その都度新しいものを見るように、自分の目で見る(観る)ということにつきる。その忍耐力を自分に求めたくなる。

タイトルには、「それでもなにか、ささやかな制作を」と書いたが、そのことすら、他人の価値観と比べているように思われる。そして、うつむき加減に謙虚なふりをしている自分を想像する。それは逃げ道を作っているとも言える。制作の手が止まる時、たいていは自分以外の誰かや何かと比較して落ち込んでいる。だから、あらためてもういちど、宣言しよう。

「それでもなにか、制作を」

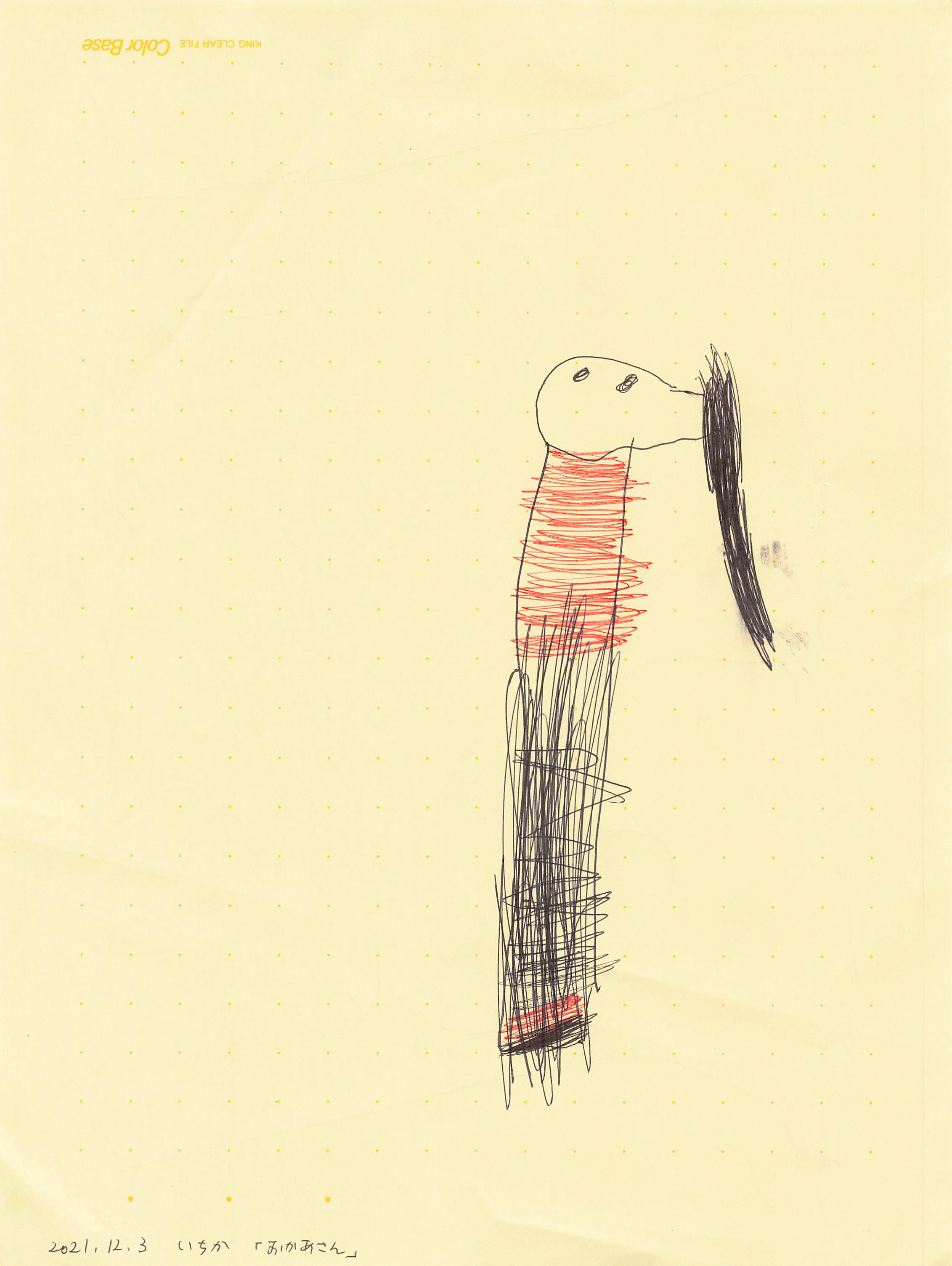

の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)