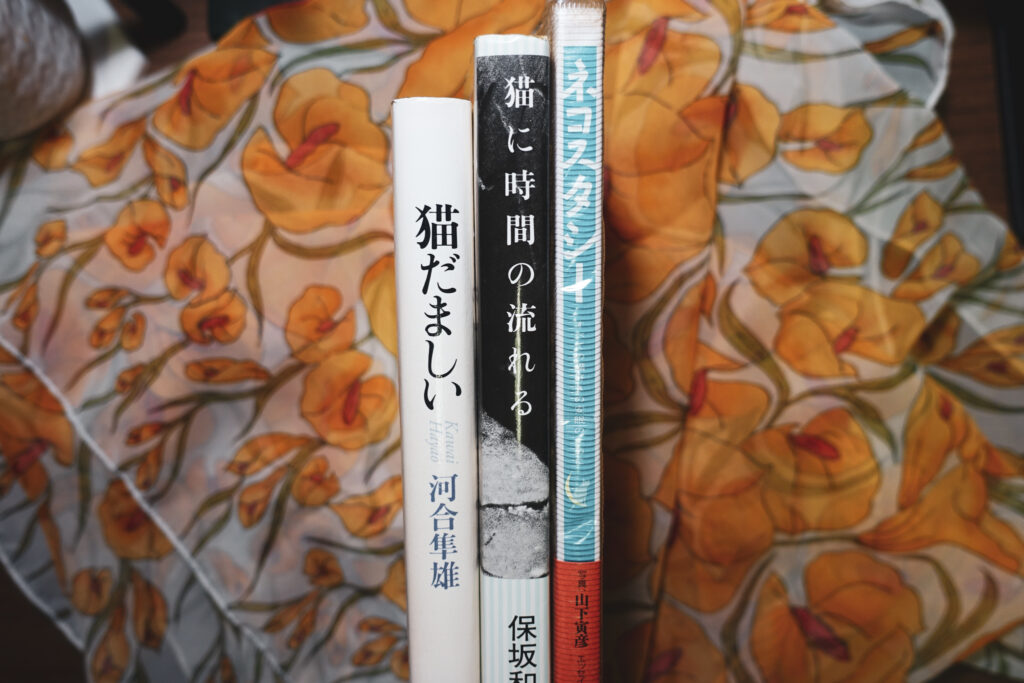

『DIG DEEPER』Vol.2は、書籍から「猫」をピックアップします。写真や動画でみる猫はもちろん可愛いし、だいすきなのですが、書籍から文章として「猫」を読む機会は少ないのでは。と手許にあった本から、三冊を紹介します。

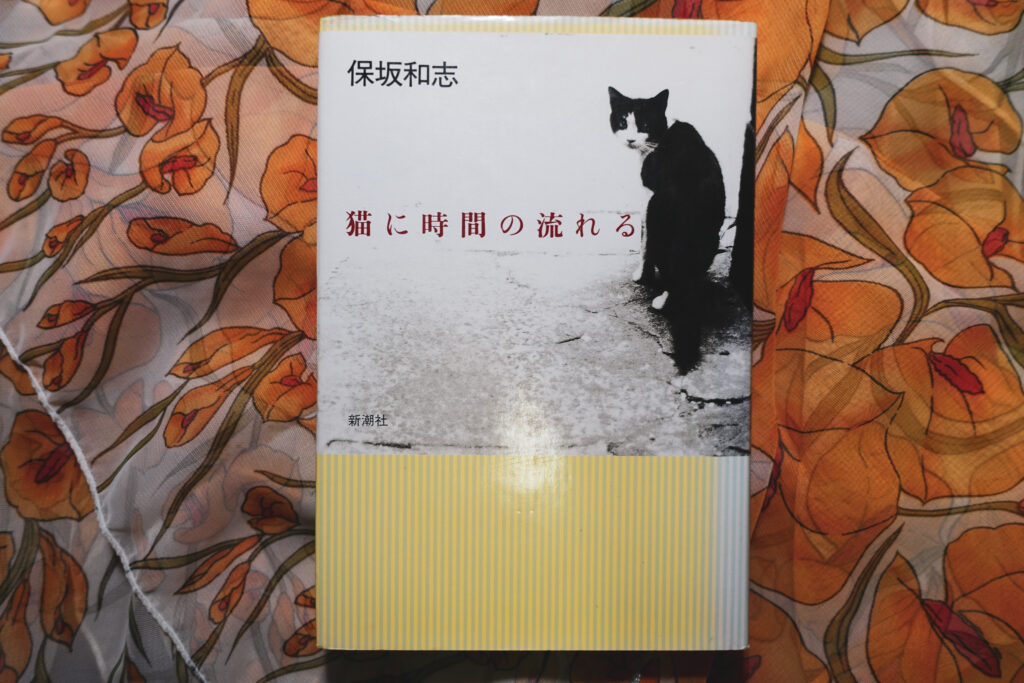

猫に時間の流れる

猫(とくに野良猫)について、現実的な描写で淡々と描かれている。人間と猫の関係は、結局のところ一方通行でしかないのかもしれないけれど、作者の深い洞察力と、丁寧にすくいとられた言葉がじわりと心に響く。作者の保坂和志さんは、本文の中でこうも書いている。「猫の感じてることを正確に説明できる言葉がないから人間用の言葉を使うしかないのも本当だが、かなりの部分は猫も人間と同じように感じていると考える方がいいようにも見える。」また、後書きが印象的だった。「ぼくが猫の出てくる話ばかり書くのを知っている人は『また猫か』と思うかもしれないが、それは猫を見くびりすぎというもので、恋愛の話や人が生きたり死んだりする話と同じだけ猫の話があってもかまわないんじゃないだろうか?」なお、本書は、「猫に時間の流れる」と「キャットナップ」の二篇が収録されている。猫と何らかの形で生活をしたことがある人には心に響くものがあるのでは。

[この本をAmazonでさがす]

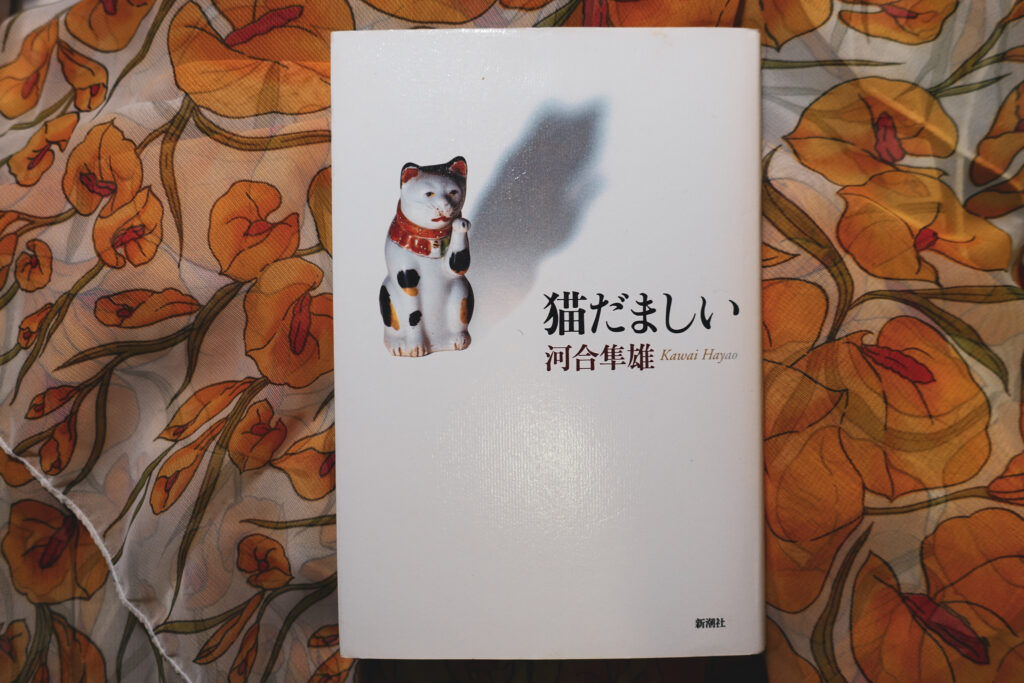

猫だましい

ユング派心理学の第一人者である心理療法士の河合隼雄さんによる、猫をモチーフ/テーマにした本を考察する本。古今東西、世界のあちこちで猫が大活躍し、とても愛されていることを再認識できる猫本。猫を通して、人間のたましいを語った本。猫という、捉え所のない、魅力的な生き物。人間のたましいも同じように、捉え所がなく、魅力的だ、ということなのか。愛撫という言葉は猫のためにある、と言った人もあるそうだ。なお、考察のために選出された、猫にまつわるたくさんの本(伝記、純文学、小説、絵本、漫画など)が紹介されているので、とガイドブックとしても面白い。僕は、「トマシーナ」を読んでみたい、と思った。

なお、装丁カバーに使われた猫の置物は、本編でも取り上げられている、ル=グウィンの「空飛び猫」を翻訳した村上春樹氏夫妻の私物を借りたもの、だそう。

[この本をAmazonでさがす]

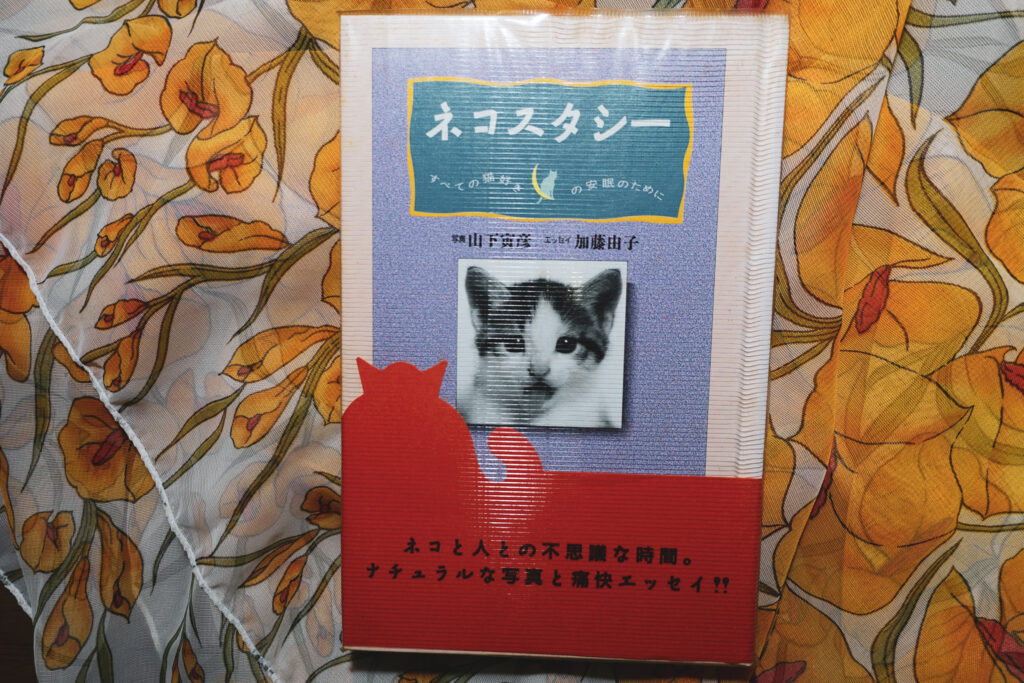

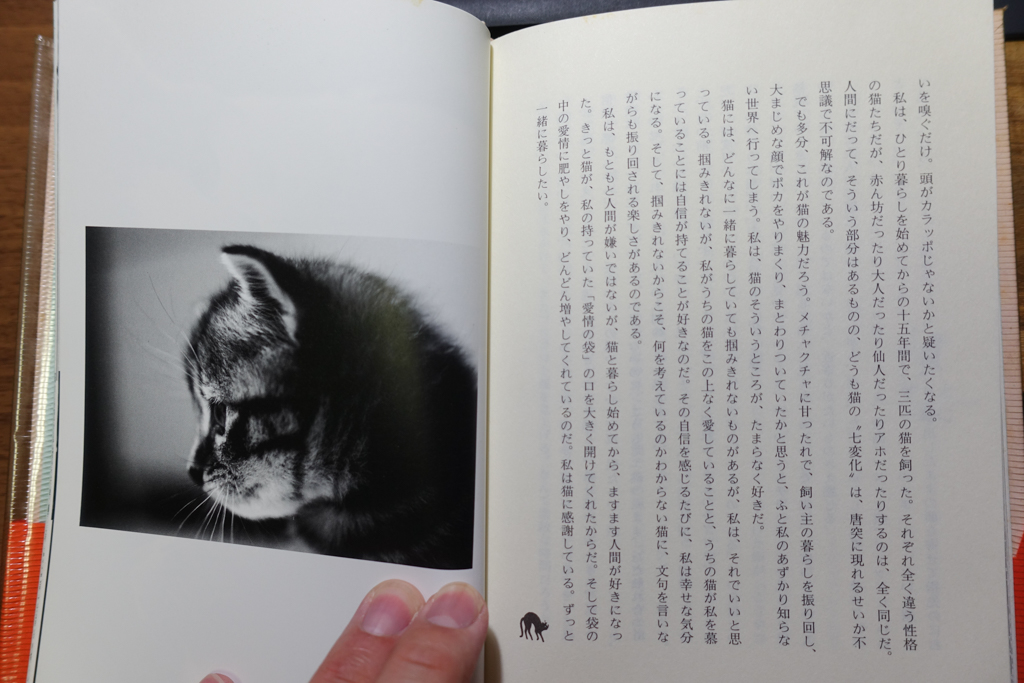

ネコスタシー

写真・山下寅彦さん、エッセイ・加藤由子さん による、笑いと癒しの痛快エッセイ。

猫好きな加藤さんと、猫好きな山下さんの、「猫かわいい」という本です。かなり甘々の、猫好きをとろけさせることが目的の本(確信犯)。軽やかな文体で、猫との幸せな生活が綴られている。猫と生活をしたことがある人なら、あるある、と頷いてしまうだろう。ページの半分が写真集となっている。やっぱり猫の写真写りの良さはピカイチだな。猫の話になるとつい頬が緩んでしまう人はたくさんいるだろう。猫は人を骨抜きにしてしまう魅力がある。ネコスタシーを感じてください。

[この本をAmazonでさがす]

『DIG DEEPER』第2回は、書籍から猫本のご紹介でした。ますます猫に骨抜きになりそうです。

次回は、グラフィックデザインから、最近気になっている柄やパターンをご紹介したいな、と思っています。ゆる〜く、お付き合いください。

の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)