[itemlink post_id=”4658″]

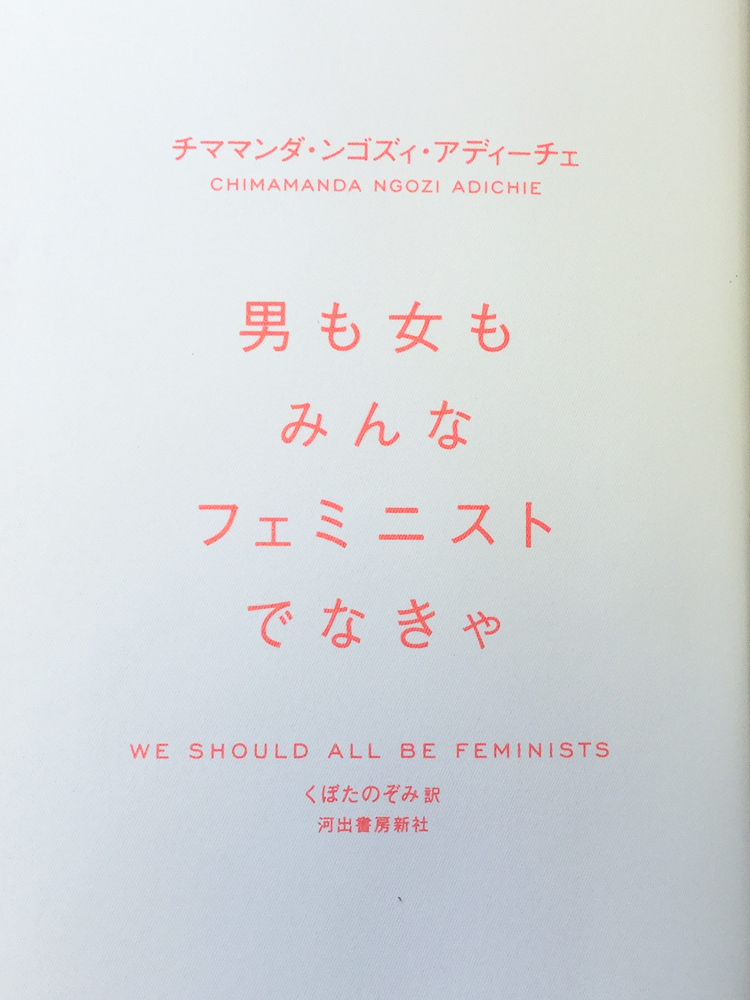

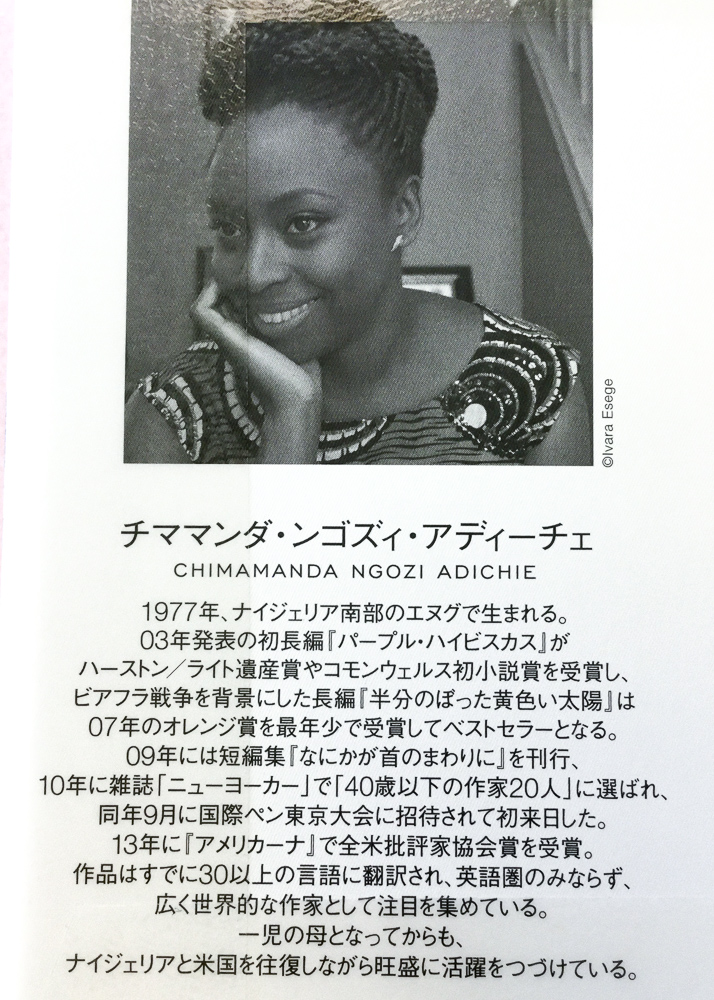

フェミニストについての本を読んだ。TEDで発表されたアディーチェのスピーチを邦訳したものが本書だ。

男も女もみんなフェミニストでなきゃ 著:チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ

目にする機会が増えてきた、ジェンダーやフェミニストという概念について、身近な問題として再認識するきっかけになったように思う。

家庭のなか、家事ひとつとってみても、どうして妻がやることが多いか。

家事に限らず、やらなくちゃいけないと思うことほど、いやなことはない。僕が仕事から疲れて帰ってきて、洗い物が溜まっていたり、干せていない洗濯物が洗濯機の中に残っていたりすると、心のなかで「これくらいやっておいてくれよ」と思ったり、機嫌が悪いと実際に口に出したりすることもある。

そういう時、妻は何も言わない。ぐっと堪えているのだろう。

その時に、僕は自分に問わなくちゃいけない。妻が女性だから、家事はするものだ。と思っていないか?

著名人やアーチストのなかでは、ジェンダーについてオープンにしている人は多い。

ただ、それは「芸能人だから」特別なんだとどこかで思ってしまう。男だから、ハイヒールを履かない、と言ってはいけない。僕が履くことはないかもしれないけど、社会の女性がスーツを着ているのは男社会をサバイブするためでもあるのだから。見ているものの当たり前は、ほんとうに当たり前なの? そういう視点が欠けていたのだと思う。だから、まだ他人事のように思ってしまうんだ。

僕には幼稚園に通う娘がいる。だんだんと話すことばも複雑になってきて、会話をしていると大人と話しているのとそう変わりはない。道筋を立てて話を切り出してくるものだから、時々ドギマギしなくちゃいけない。

女の子だから、お姉ちゃんだから、という教育はしたいとは思っていない。でも、30数年間で培われてきた自分のジェンダーに対する意識を、改めて自覚して、学習しなおさないと、ふとした時(疲れて余裕がない時とか)に言葉の端に乗ってしまいそうだ、と思った。

著者のきっぱり、すっきりと、明快に言葉にされている本書は、難解ではなく

小学生高学年くらいになれば、自分でも読めるのではないかと感じた。

娘には、未来できっと、読んでもらいたい。

フェミニズムの定義について、目に耳に触れることが多くなってきたいま、モヤモヤと何のことか分からないままにおいて置かずに。

著者の明快で、シンプルなこのスピーチを、素直に受け入れたいと思った。

身近な人との幸せは日々の積み重ねによって作られるものだから。

女性だから〇〇べき。男性だから〇〇べき。

そういう観念を、一度まっさらに。

どこかの誰かのことじゃない、「みんなのこと」として考えるきっかけにしてくれる。

の描く作品のようになりそうだ。タイトルに沿って、疎外感に着地したかったのだけれど、話がずれた。それにしても観察や視点というキーワードは面白い。](https://humm-magazine.com/wp-content/uploads/2024/12/8470486707_26f6a464a0_h-450x336.jpg)